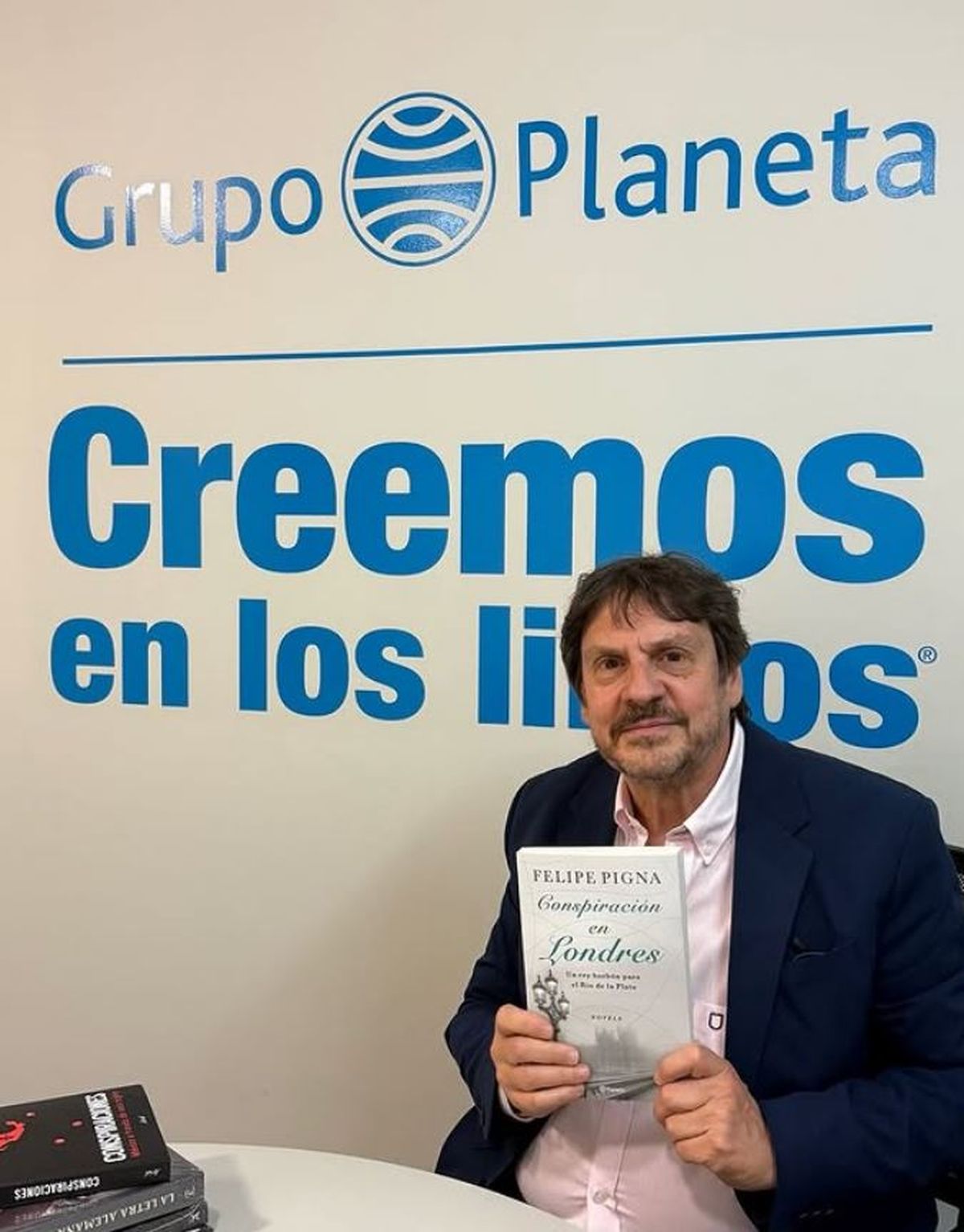

Felipe Pigna (1959, Mercedes, provincia de Buenos Aires) ha elegido como protagonistas, para su feliz debut literario, a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia, dos figuras que estudió en detalle durante su amplia producción como historiador.

Felipe Pigna, novelista, contrapone dos modos de ver el país: el patriotismo de Belgrano y el egoísmo de Rivadavia

El reconocido historiador Felipe Pigna tuvo su debut literario con Conspiración en Londres. Un rey borbón para el Río de la Plata basado en Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia

Uno, el abnegado creador de la bandera, es uno de los próceres canónicos de la argentinidad.

El otro es un personaje más controvertido. Se reconoce su espíritu modernizador, pero más apegado al pragmatismo político que a los ideales patrióticos.

Conspiración en Londres. Un rey borbón para el Río de la Plata es una novela histórica, sustentada en el rigor documental de su autor. Pero puede leerse también como una típica trama de espías y conspiraciones internacionales, matizada con algunas pinceladas sentimentales que humanizan a nuestros héroes en problemas.

La anécdota se ubica en un año clave, 1815, cuando Fernando VII, aprovechando la detención de Napoleón, ha recuperado el trono de España y amenaza con barrer los aires independentistas de las colonias.

Belgrano y Rivadavia, rivales, personalidades antagónicas, pero compañeros de misión, son enviados a Europa tras la peregrina idea de conseguir un monarca alternativo que encabece el poder local para, de paso, desalentar el contraataque de Fernando.

Desde Córdoba, Pigna dialoga, una vez más, con el programa La Conversación de Radio Nihuil.

-Hola, Felipe. ¿Cómo te fue en la presentación de tu novela en la Feria del Libro de Córdoba?

-La verdad, muy lindo, con la gente desbordando la sala, como se dice, y firmando muchos libros.

-Nos consta que sos un tipo muy atento con tu público, podés estar cinco horas firmando ejemplares sin perder la paciencia. La gente que te siguió fervientemente como historiador, ¿qué te dice ahora al descubrirte como autor? ¿Se copa?

-Sí, se recopa. Están recontentos y, también, un poco sorprendidos. Fue una grata sorpresa, aparentemente.

-¿Qué tipo de cosas te decían, por ejemplo?

-Hablé con mucha gente y todos me decían que estaba muy bueno ver a Belgrano, como decías vos, en otro rol, más humano. Y con ese contendiente tan particular que era Rivadavia.

-Es un retrato humano en un amplio sentido. Se ve a un tipo derrotado después de Vilcapugio y Ayohuma, dubitativo, enfermo por momentos. ¿Qué tenía? ¿Paludismo?

-Sí, paludismo. Y según pudo descubrir Daniel López Rosetti, seguro que tuvo chagas.

-¿Por qué un diagnóstico tan certero?

-Porque de él hay una autopsia. Tenía un corazón muy agrandado, típico síntoma del mal de chagas. Y él estuvo en zona endémica total del chagas, en Santiago y alrededores. Por lo tanto, es muy probable que lo haya tenido. No se diagnosticaba en aquella época.

-También te metés en la interioridad de Rivadavia que, si bien era una persona bastante soberbia, también tenía una capitis deminutio: se sabía poco agraciado, odiaba que lo llamaran mulato a sus espaldas o que murmuran que tenía antepasados africanos.

-(Sonríe) Totalmente. Y Belgrano, si bien no lo quiere, porque tuvo muchos altercados con él, por momentos se siente solidario. Le da una mano porque lo ve tan rudimentario en el trato con las mujeres, con la gente.

-Claro, venían de dos vertientes muy distintas.

-Belgrano era un tipo de salón, que había estudiado en Salamanca; era doctor en Salamanca, hablaba varios idiomas y, en algún sentido, era un don Juan, le iba muy bien con las chicas. Todas esas cosas que, a Rivadavia, justamente, no se le daba por ese lado. Por eso hay varios momentos en donde Belgrano le tiene alguna pena y lo ayuda un poquito.

-Hay una escena muy llamativa en torno a Rivadavia cuando, según se entera Belgrano, una vez vuelve a su domicilio muy deteriorado porque lo habían atacado, le habían manchado la ropa de barro, incluso.

-Vos sabés que eso es real, como otras varias cosas del libro.

-Recordanos ese momento.

-Es un episodio que sucede en Río de Janeiro, que es adonde ellos van primero. Se la agarran con Rivadavia y le empiezan a tirar barro. Era gente en la calle que, por supuesto, no lo conocía. El tipo queda muy muy mal anímicamente, además de físicamente destrazado.

-Vos sos un historiador de sostenido éxito en varios formatos, no sólo en los libros. ¿Qué te llevó a dar el salto hacia la fase autoral?

-Me pasó que me encontré con este episodio cuando escribí la biografía de Belgrano (Manuel Belgrano. El hombre del Bicentenario), que presentamos juntos en Las Heras.

-Sí, un buen recuerdo. Con el estadio Polimeni lleno. ¿Qué te llamó la atención ahí?

-Me pareció que había un episodio realmente muy surrealista, muy loco, que era este viaje de Belgrano y Rivadavia a Londres. Es cuando cae Napoleón y les ofrecen coronar a un borbón para Río de la Plata.

-Se abría una nueva instancia para una Argentina dando sus primeros pasos.

-Ahí están todas las negociaciones, la aparición del conde Cabarrús y de una cantidad de personajes que merecían otro tratamiento. Era ya de por sí una historia novelesca y entonces me dije: está bueno para una ficción. Ahí empezó la idea de escribir esta novela.

-¿Con qué ánimo te pusiste manos a la obra?

-La verdad es que me sentí muy libre, me sentí muy bien. Me divirtió mucho hacerlo un poco dejando de lado la rigidez documental. Digamos, si bien me preocupé mucho por la verosimilitud del contenido, tenía obviamente la libertad que da una novela.

-Pero además de la anécdota en sí, te metiste en una época, en un año muy particular, que es 1815, y en un viaje a Londres que no está muy tratado por la historiografía, ¿no?

-Tal cual. El año '15 es clave para todo porque es cuando se produce la caída de Napoleón y todo lo que eso implica. Tenemos la vuelta de Fernando al trono, las vicisitudes acá en Río de la Plata, donde hay tres gobernantes en muy poco tiempo; la caída de Alvear, la traición de Alvear con el intento de entrega de estas provincias a Inglaterra.

-Y con tus protagonistas en pleno viaje.

-Bueno, cuando llegan a Londres, Napoleón había retomado el poder. Son los famosos cien días. Y ellos se ilusionan con que hay esperanzas para las nacientes repúblicas o proyectos de repúblicas sudamericanas. Pero a los cien días vuelve a caer Napoleón y se viene el mundo abajo.

-Europa, literalmente, se estremece.

-O sea, se trata de la restauración, de la oleada conservadora, de las monarquías que vuelven a sus tronos. Y con todos los que hablan del mundo político inglés y demás, les dicen: olvídense de la república, acá hay que hablar de monarquías.

-Cambian las cartas, rotundamente.

-Es ahí que surge entonces este personaje de novela, que es el conde Cabarrús, pero que es real. Aparece diciendo: yo les consigo un rey.

-¡Nada menos! El típico gestor. Este Cabarrús parece un chanta argentino, pero no es argentino.

-Sí, chanta. Un chanta argentino, totalmente (risas). ¿Y quién es el rey?, le preguntan. El hermano de Fernando VII, dice Cabarrús, un pibe bastante problemático, que había dejado embarazada a una monja.

-Una cantidad muy sabrosa de ingredientes tiene la trama.

-Por eso digo que había elementos muy desopilantes y hasta demenciales en la historia, que me parecían merecedores de un tratamiento diferente. Ahí fue que me entusiasmé con este episodio que es conocido en la historia como "el negocio de Italia".

-Contá porqué Italia.

-Porque el rey padre, Carlos IV, vive en Italia. Entonces todas las negociaciones por la monarquía en el Río de la Plata se dan en Roma.

-Conspiración en Londres es técnicamente una novela histórica, con su parte sentimental, más que nada en lo concerniente a Belgrano. Pero también se puede leer como una novela de espionaje clásica. Todos los personajes que mencionás están permanentemente espiándose entre ellos y tratando de influenciarse.

-Sí. Londres en ese momento era un nido de espías. A ellos los seguían los portugueses, los seguían los españoles, los seguían los ingleses. Estaban permanentemente rodeados de espías. Incluso Belgrano tiene este amor con Mademoiselle Pichegru, que es un personaje real, existió.

-Con un papel bastante activo en tu historia.

-Mademoiselle Pichegru fue una espía que enamora a Belgrano. Y ella, a su vez, queda muy enamorada de Belgrano, a punto tal que lo viene a buscar a Buenos Aires después.

-Sin mucho resultado.

-Queda despechada porque no lo encuentra. Entonces deja una carta muy graciosa donde le dice: lo vine a buscar, usted no se dignó verme; le digo que José Artigas es mucho mejor que usted... (ríe).

-Respecto de Belgrano, vos mencionaste al principio su gran amor, María Josefa Ezcurra, y después tiene un amorío fugaz en el barco con una chica muy bonita, pero la verdadera pasión belgraniana en tu libro es con ella, con Isabel Pichegru.

-Claro. Después vendrá su historia con María Dolores (Helguero), el último amor de Belgrano, la madre de su hija (Manuela Mónica). Pero, sí, ahí tiene un amor muy fuerte con Isabel Pichegru, que era una mujer muy potente y doble espía.

-Doble espía. Otra singularidad.

-Espiaba para los ingleses y espiaba para los franceses. Belgrano intuye que esta mujer no está con él solamente porque está enamorada, sino que hay algo más. Entonces está todo el tiempo cuidándose de qué dice, qué cuenta, qué habla.

-Otra vez: una madeja propia de los mejores argumentos de espionaje.

-Me pareció linda esa escena de los resquemores de Belgrano con Isabel, que lo atrae un montón, porque es una mujer muy bonita, muy sensual; pero a la vez debe tener este cuidado de qué es lo que dice, ¿no?

-Pues bien, ¿cómo hace un historiador de tu talante, que se debe al rigor documental, para de repente meterse en la alcoba de Belgrano y describir escenas íntimas? ¿Cómo hizo el Felipe Pigna que conocemos para transformarse en un autor erótico?

-(Ríe) Me parecía que estaba bueno eso porque, obviamente, estamos hablando de un ser humano y de un tipo muy requerido por las damas, como era Manuel Belgrano. O sea, tenía que haber algo de erotismo también en el relato.

-Intención cumplida cabalmente.

-Y también me gustaba este personaje de Mariannne, que es la chica del barco, un personaje de ficción, porque de alguna manera quería dar cuenta de lo que estaba pasando con las mujeres en ese momento. Ya en Inglaterra hacía treinta años que estaba arrancando el movimiento feminista y ella es un poco una expresión de esa cuestión.

-¿Qué expresaba, en concreto, Marianne?

-La potencia de la mujer autónoma, que vive del amor libre, que no quiere compromisos, que puede enamorarse, etcétera, pero teniendo en claro una cantidad de cosas que empezaban a ponerse en juego.

-¿Y te gustó hacerlo? ¿Te sentiste cómodo, como escritor, desarrollando estas escenas íntimas?

-(Sonríe) Sí. Sí. Me sentí cómodo. Me pareció que era lindo poner eso. Y aparte me parecía algo natural porque, imaginate, tantos días en el barco...

-Exacto. Muchas horas mirando el mar.

-También aproveché el viaje y me puse a estudiar mucho sobre barcos de la época y sobre los viajes, que eran de cuarenta o cincuenta días. Y aproveché para poner la cuestión de la música, qué se escuchaba, como Mendelssohn o Beethoven. O qué se leía, porque obviamente era el lugar propicio para la lectura.

-Un buen cuadro general, de acuerdo, propio de tus libros de historia.

-En resumen, me pareció interesante ese largo trayecto de barco para poner en juego algunos personajes, alguna ficción, como el caso de Marianne; alguna situación erótica, pero también un poco el contexto literario, musical de la época.

-En cuanto a los libros, aprovechás más que nada a Belgrano, que era un gran lector, algo que no le pasaba a Rivadavia.

-No, para nada. Era un tipo muy poco culto.

-Pero se daba dique.

-Él la iba de erudito, de doctor, pero no lo era. Además, no era abogado. Había tenido un pleito con el Cabildo, donde él reclamaba que le pagaran un plus por su título de abogado. Y Mariano Moreno, que era abogado del Cabildo, investiga y resulta que Rivadavia ni siquiera había terminado la secundaria.

-Dentro del cúmulo de personajes históricos que van desfilando por tu historia, a nosotros nos llegan muy de cerca las menciones de San Martín, con quien Belgrano tenía muy buena onda. Y, entre otros asuntos, se cuenta, desde la lejanía, cuando a él lo quieren reemplazar como gobernador aquí en Cuyo, pero la gente de Mendoza lo termina impidiendo.

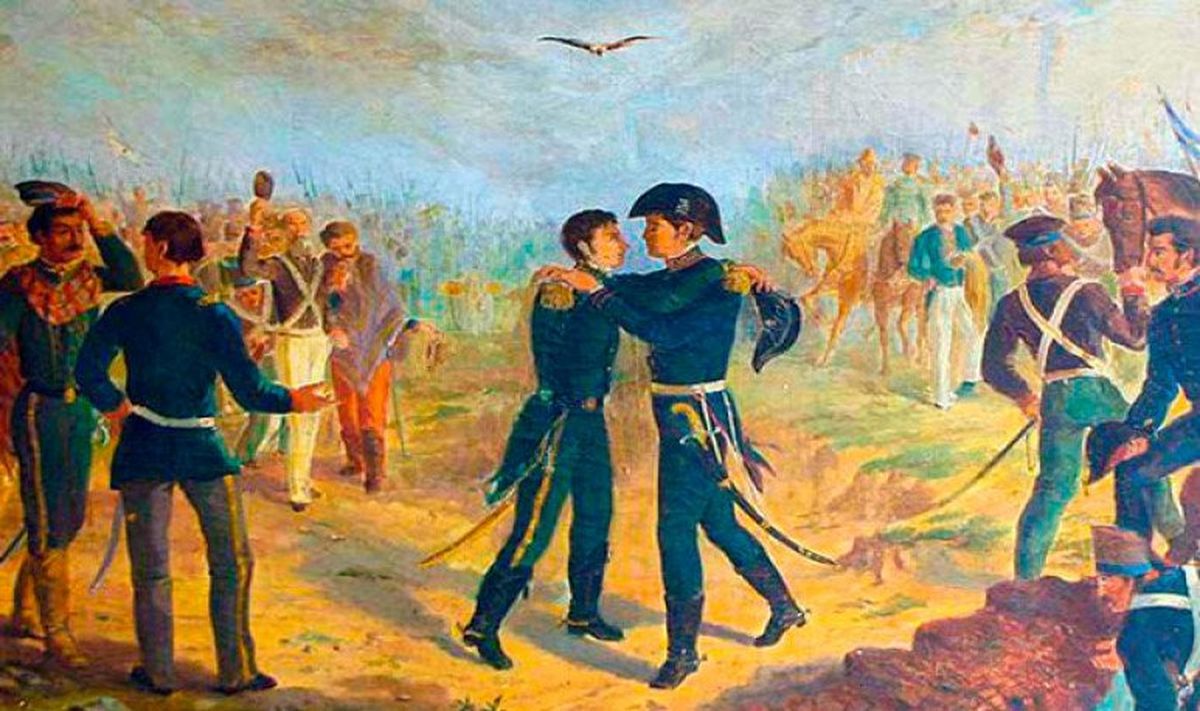

-Sí, totalmente, porque Belgrano admira profundamente a San Martín; y San Martín admira a Belgrano, porque ha llegado a Buenos Aires y le han dado a leer sus escritos, que entiende como fantásticos, como súper interesantes.

-Y con la cuestión militar en un grado bastante candente.

-Es que, en ese contexto, él le cuenta que se siente muy desprotegido en términos de estrategia. Y San Martín, esto es real, le manda un cuaderno, una especie de librito sobre este tema, hasta que lo conozca, hasta que se vean, en un gesto muy amoroso, muy cariñoso.

-Se ven en ese encuentro tan significativo, después de las derrotas de Belgrano en el Norte.

-Claro. Finalmente llega ese encuentro en Yatasto y esa convivencia de un mes, ahí en Tucumán, que es donde nace una amistad muy fuerte, que luego va a seguir en términos epistolares, de cartas, porque ya no se verán nunca más.

-Vínculos fundamentales de nuestra historia.

-Y San Martín cuenta, cuando está en Perú, que uno de sus días más tristes es cuando, como dos meses después, se entera de la muerte de Belgrano, en junio de 1820.

-Belgrano, convengamos, es el personaje central del libro, con Rivadavia en segundo plano. Y van apareciendo otras figuras de peso como el director supremo Posadas, un tipo jodido como Alvear y, entre otros, Sarratea, que termina conformando una especie de trío con los dos primeros.

-Claro, porque Sarratea ya estaba como agente diplomático en Londres. Él es el que ya había hablado con Cabarrús, el tipo que les va a ofrecer el rey.

-Con el chanta de Cabarrús, recordemos.

-Así es. Y Sarratea está implicado en ese negocio. Está más cerca de Cabarrús que de Belgrano, por ejemplo. Y Belgrano lo nota, ¿no?

-Sospecha casi desde el principio.

-Se pregunta por qué tiene tanto interés Sarratea en que esta cuestión se concrete. Y cuando Belgrano le pide a este chanta las cuentas, porque está gastando un montón de plata, Sarratea lo defiende.

-La espumita va subiendo.

-Hasta que después viene el episodio del duelo. Todas estas son cosas reales (sonríe).

-Sí, es curioso esto del duelo, ¿no?

-Belgrano se harta de este Cabarrús. Le pide las cuentas y el tipo le da un papel de estraza con la cifra final de lo que gastó. Entonces Belgrano le dice: usted me está faltando respeto. Ahí lo reta. ¡Y hay un duelo en Londres, con este Cabarrús! Esto es real. Sí, una locura total.

-Puntualicemos, además, que elegiste un periodo histórico espectacular para tu anécdota porque Belgrano y Rivadavia deben hacer sendos viajes, muy largos, a Río de Janeiro y a Londres, mientras ha retornado al trono Fernando VII, de repente se escapa Napoleón, que vuelve a hacer la guerra, cae derrotado, etcétera. Todo esto en muy poquito tiempo.

-Así es. Aparte, están en Río de Janeiro con Lord Strangford, el embajador inglés, esperando que el tipo les autorice la partida. Mientras tanto, los hace espiar, los investiga para ver qué van a hacer. Por eso la demora ahí, donde ya no aguantan más, recontraespiados, además, por los portugueses. Sí, es toda una situación muy especial.

-Muy interesante resulta también que ellos estén en Londres, justo cuando los ingleses derrotan a Napoleón con el Duque de Wellington a la cabeza. Es muy entretenido recordar cómo y por qué sucede lo de Waterloo.

-Exactamente. Están todas estas circunstancias, con la estrategia que siguió Wellington, pero también hay mucha cuestión personal de Napoleón en esa derrota.

-Otra variante muy atractiva es la que, en el tramo brasileño, gira en torno a Carlota Joaquina y la especulación sobre su posible reinado en el Río de la Plata. Alguna vez hablamos aquí de esto con Javier Moro, que le dedica todo un libro al nacimiento de Brasil, El imperio eres tú.

-Sí, sí, tal cual.

-Belgrano fue uno de los que, al principio, compró ese proyecto.

-Claro. Ella aspiraba a ser la famosa Reina del Plata. Era una tipa muy intrigante, que se llevaba pésimo con su marido, Juan de Braganza, el rey de Portugal. Recordemos que el imperio se había trasladado a Río de Janeiro, o sea que teníamos un imperio europeo de vecinos, ¿no?

-Con las maquinaciones posibles de aquel tiempo.

-Carlota Joaquina estaba todo el tiempo conspirando contra su marido y viendo en qué momento podía convertirse en la reina del Río de la Plata, cosa que no pudo ser. Pero también desconfía mucho de estos enviados de Buenos Aires, con algunos de los cuales había tenido algún trato en el momento del carlotismo, en 1808.

-¿Era muy fulera Carlota?

-Muy fea. Muy fea, sí, sí (sonríe). Queda mal decirlo hoy, pero todas las descripciones de la época hablan de su fealdad inconmensurable. Fernando, su hermano, tampoco era una belleza, ¿no? Era una cuestión de familia también. Están ahí los retratos.

-En tu libro quedan expuestas estas reinas infieles, como Carlota Joaquina en Río de Janeiro y también la esposa de Carlos V con Manuel Godoy. Cada una con sus amoríos.

-Sí. María Luisa de Parma, que era la esposa de Carlos IV, estaba de novia directamente con el preferido. Carlos IV era un tipo al que no le interesaba mucho. Se dedicaba a la caza y estaba en otra. Y sabía perfectamente que su mujer tenía como amante a Godoy, que termina siendo el tipo que realmente manejaba los resortes del reino. Era "el preferido", como se decía, "el valido". Godoy, además, también tiene algo que ver en las negociaciones con el chanta de Cabarrús.

-En algún momento lo ponés a Belgrano reflexionando en estos términos: "Piensa en la patria, siempre convulsionada, y en su querido amigo San Martín". Es una escena que tiene más de doscientos años y hoy seguimos igual, estamos los argentinos más o menos en el mismo lugar.

-Sí, siempre convulsionada la patria, siempre un imperio dando vuelta. Absolutamente. Es impresionante cómo uno habla del pasado y está hablando del presente, quiera o no. Hay una frase muy hermosa que usa la Secretaría de Turismo de México que dice: "En México, el pasado se hace presente"". Y yo creo que es bastante frecuente que el pasado se haga presente, ¿no?

-Tal cual. Al ponerlos frente a frente, Belgrano se muestra como un tipo un poco más idealista, más apegado a la libertad...

-Patriota.

-Sí. Rivadavia, en cambio, es más práctico, más apegado a la realpolitik, igual que Sarratea. ¿Los contrastaste a propósito así, en espejo, como para sugerir que hay dos maneras de ver el país, como metáfora?

-Un poco sí. Uno podría pensar que sí, que hay siempre un guiño al presente. Pero la verdad es que eran así estos personajes. A mí me pareció muy interesante, a nivel dramático de la narrativa, tener dos oponentes tan perfectos. Es decir, son dos personajes antagónicos perfectos que en cualquier narrativa sirven mucho.

-Muy ilustrativa explicación.

-Acá tenías estos oponentes que son los exponentes de dos modos de ver el país, de ver la vida. El egoísmo evidente de Rivadavia frente a la solidaridad y la empatía de Belgrano, el patriotismo. Decía Vicente López, por ejemplo, que Rivadavia era un nombre muy frío para las cosas de la patria. Una descripción muy clarita (sonríe).

-Es la dicotomía entre el pragmatismo político y los principios. En definitiva, no queda claro qué era mejor para el país, sobre todo en una época tan convulsionada como esa.

-Es que por momentos eso entra en juego porque Rivadavia lo termina haciendo entrar en razón a Belgrano en torno a lo que podían hacer. Tengamos en cuenta que Belgrano venía de matarse a tiros con los españoles y ahora le tocaba ir a poner un rey español.

-No era tarea fácil para Rivadavia persuadir a Belgrano.

-Bueno, había que convencerlo de la cuestión, de la realpolitik, frente a una Europa que, no solo no nos iba a ayudar, sino que iba a ayudar a que España reconquistara por la fuerza estas tierras. Entonces eso es lo que permite que finalmente Belgrano se convenza a regañadientes de que era la única opción que les quedaba.

-Entre nosotros, en la pintura que hacés la pareja es muy despareja. Belgrano, si bien está enfermo y luce dubitativo, es idealista, pintón, un winner con las chicas. Por el contrario, Rivadavia transpira, está gordo, le tiran barro, no acierta en atraer a las mujeres con su parla. El tipo era un plomo.

-(Ríe) Totalmente. Pero no es culpa mía. Me basé mucho en descripciones de época, de los viajeros que lo trataron. Uno decía que era un Sancho Panza sin ilustración. Es muy cruel la descripción de Rivadavia, exactamente.

-Después de tantos años de estar sujeto al rigor de los datos históricos, ¿cómo hiciste para traspasar la tenue frontera que te llevó a la ficción? ¿Cómo lo definiste porque, inevitablemente, quieras o no, todo el mundo va a estar leyendo al historiador Felipe Pigna, no?

-Está bien. Yo me propuse mantener la verosimilitud, que lo que contaba tuviera que ver con un hecho histórico, que es un hecho real, por otra parte. Me permití licencias más bien en diálogos, en situaciones, en recreaciones de momentos, en esos pasajes eróticos o ese tipo de cosas. Y a la vez de mantener la verosimilitud, se trataba de reflejar con algún color o alguna cuestión más literaria hechos que habían ocurrido realmente.

-Eso se percibe sin fisuras.

-Pero era tan potente la locura del relato, de lo real, de este episodio tan delirante, de querer secuestrar un rey para traerlo y que reinara a la fuerza. Todo eso ya era un montón, lo cual me facilitó mucho la tarea.

-Alejandro Vigil, que nos está escuchando, pregunta si San Martín representaba la opción republicana y revolucionaria enfrentada a la idea monárquica que llevaban Belgrano y Rivadavia a Londres.

-No. San Martín termina entendiendo la opción monárquica porque él va a apoyar el Plan Inca de Belgrano, por ejemplo. San Martín era un republicano. Todos ellos eran republicanos, muy de la escuela francesa, de la escuela de los Estados Unidos, de la división de poderes. Pero, bueno, frente a esta cuestión de la avalancha monárquica, cuando Belgrano informa en el Congreso de Tucumán que Europa no va a aceptar ninguna república, ahí propone al Inca; que no era cualquier Inca. Era el hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru.

-¿Y San Martín, entonces?

-San Martín acompaña absolutamente. Güemes y San Martín apoyan el proyecto de Belgrano que, lamentablemente, fracasa.

-¿Qué te permitió decir la ficción sobre estas cuestiones que te lo impedía la historia pura?

-Me permitió, sobre todo, ver a estos personajes desde el punto de vista humano. Creo que esto siempre es interesante, no para bajarlos, sino para permitirnos una mayor empatía con ellos; ponernos en el lugar, valorar todo lo que hicieron en esos contextos tan difíciles.

-Un complemento, digamos, de lo ya hecho por vos.

-Claro, se trata de acercarles a la gente, de otra manera, a estos personajes, sobre los cuales ya me han leído en un registro más de ensayo, más histórico.

-Para cerrar, y teniendo en cuenta que sos un autor muy productivo, en lo próximo de Felipe Pigna ¿vuelve el historiador o sigue el novelista?

-Vuelve el historiador probablemente y después vuelve el novelista porque tengo una idea, una segunda novela. Pero, sí, va a haber un libro en el medio.

-¿Qué tipo de novela será?

-Más bien orientada a los años '60, que me parece una linda época para charlar. Los '60 en Buenos Aires y en París. Un puente a la manera de Cortázar. A la manera de Las puertas del cielo, sí.

-No pedimos más datos porque los escritores suelen ser muy cabuleros con sus libros antes de que salgan.

-(Ríe) No. Pero, aparte, lo tengo muy en borrador todavía. Tengo la idea de que me parecen fantásticas esas épocas de sueños previas a la tragedia. Fueron años tan creativos, tan interesantes, tanto en la Argentina, en general, y en París.