Desde muy chico me inquietó la relación entre la ciencia y la religión. No desde la negación, sino desde la curiosidad. Me costaba entender cómo podían existir dos relatos tan distintos intentando explicar la misma realidad. Mientras algunos hablaban de fe y de propósito, otros hablaban de leyes y ecuaciones. En el fondo, yo no quería elegir entre uno u otro: buscaba comprender la razón detrás de la existencia, el porqué de que algo, en lugar de nada, esté (está) sucediendo.

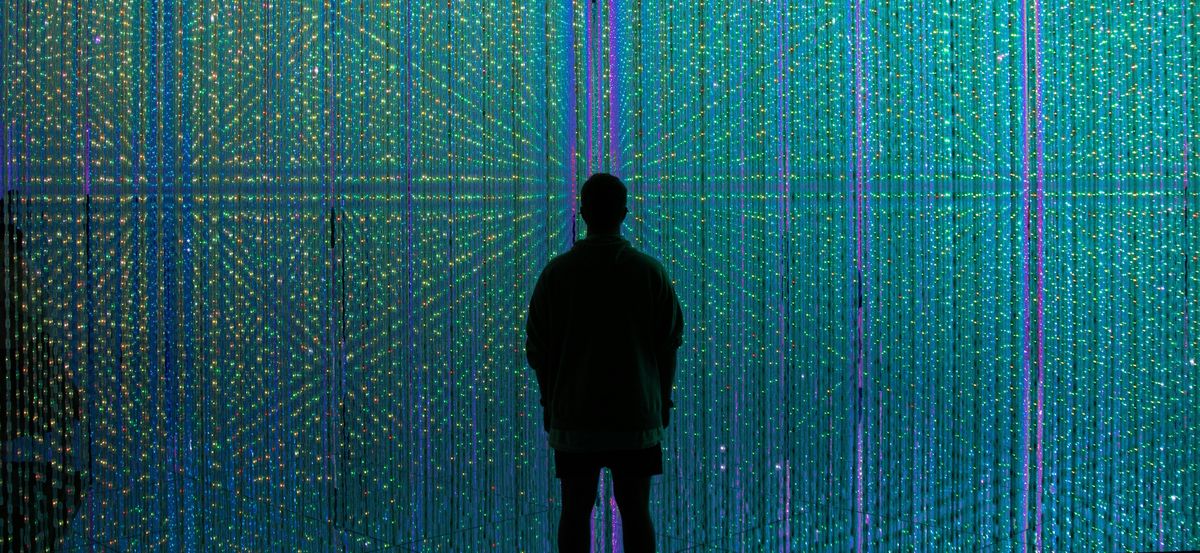

Fe, ciencia y religión: el día que comprendí que el universo podía ser un gran código

Una reflexión personal sobre cómo los mundos virtuales, la curiosidad y la ciencia pueden convivir dentro de una misma búsqueda espiritual.

Esa búsqueda se volvió más compleja cuando fui descubriendo los videojuegos. Pasar horas inmerso en mundos virtuales perfectamente coherentes, donde todo tenía reglas, física y lógica propia, me hizo pensar: ¿y si nosotros también fuéramos parte de un juego más grande? ¿Y si Dios no fuera un viejo con barba en los cielos, sino el programador del universo, el creador del código que sostiene todo lo que vemos? La idea no me resultaba hereje, sino profundamente lógica. En los videojuegos había encontrado una metáfora moderna del acto divino de crear: generar vida y conciencia dentro de un sistema de reglas.

El impacto fue aún mayor cuando, años después, descubrí que existía una teoría científica que hablaba exactamente de eso: la posibilidad de que vivamos dentro de una simulación. Comprendí entonces que mis preguntas de niño no eran ingenuas, sino intuitivas. Que la ciencia y la religión, lejos de excluirse, podrían ser dos formas distintas de contemplar lo mismo: el misterio de un universo programado con una precisión casi divina, donde la matemática sería el lenguaje del creador.

Pero ¿Qué plantea la teoría de la simulación?

La teoría de la simulación plantea que nuestra realidad podría ser una simulación computacional tan detallada que los seres conscientes dentro de ella no reconocerían su naturaleza simulada(no sabemos dónde estamos). Esta idea ganó visibilidad con el filósofo Nick Bostrom, quien en su influyente ensayo “Are You Living in a Computer Simulation?”(2003) propone un trilema: o bien la humanidad se extingue antes de alcanzar capacidad tecnológica, o bien las civilizaciones avanzadas no estarían interesadas en crear simulaciones de sus ancestros, o bien estamos casi con certeza viviendo en una simulación generada por alguna civilización posthumana.

Entre los investigadores que han abordado esta hipótesis, destacan también Melvin Vopson, quien ha sugerido que fuerzas como la gravedad podrían interpretarse como procesos computacionales que optimizan o “comprimen” información en el universo, otorgando un tinte digital a las leyes físicas.

En el plano metodológico, David Kipping, astrónomo e investigador de la Universidad de Columbia, ha planteado un enfoque bayesiano: en lugar de asumir la teoría como cierto (como sugiere el argumento original de Nick Bostrom), Kipping utilizó el teorema de Bayes para comparar dos escenarios:

- Que vivamos en una realidad base (no simulada).

- Que vivamos en una o más simulaciones generadas por civilizaciones avanzadas.

El resultado de su análisis, publicado en Proceedings of the Royal Astronomical Society (2020), sugiere que, sin evidencia empírica adicional, ambos escenarios tienen una probabilidad cercana al 50%. Lo que significa que no podemos afirmar ni negar con certeza que el universo sea una simulación, pero sí podemos evaluarlo de forma racional y cuantitativa.

Estimados lectores, casi 50 es 49, 49% de probabilidad de que vivamos en una simulación es un montón. Más allá de si es cierto o no, analicemos un poco más si lo fuese.

Y si..?

Hay algo profundamente inquietante en pensar que todo lo que somos (nuestros pensamientos, emociones, decisiones y hasta nuestros amores) podría estar sostenido por líneas de código. Pero también hay algo extrañamente poético en esa idea. Si la teoría de la simulación fuese cierta, no estamos negando a Dios, estamos redefiniéndolo.

En este marco, Dios no es un ente místico separado del cosmos, sino el todopoderoso programador que escribió las leyes de la existencia. Las ecuaciones de la física serían sus algoritmos. La gravedad, su lógica. La luz, una función que da vida al entorno tridimensional que habitamos. Y nosotros, entidades conscientes dentro de esa arquitectura matemática, somos parte de un diseño tan perfecto que confundimos la perfección con lo divino.

Ciencia y religión: un mismo fuego con distinto nombre

Durante siglos, la humanidad los enfrentó: la religión como dogma y la ciencia como razón. Pero ¿Qué pasa si en el fondo ambas están intentando describir la misma estructura desde diferentes lenguajes?

La religión interpreta el código como voluntad y la ciencia como ley.

Ambas buscan el origen, el propósito y el orden. La diferencia está en la forma, no en el fondo.

Si aceptamos la idea del universo como simulación, la matemática se convierte en el lenguaje universal. La proporción áurea, el orden del caos, la idea de un creador que actúa a través de leyes invisibles.

Lo que cambia no es el misterio, sino el método con el que lo abordamos.

¿El libre albedrío como ilusión necesaria?

Si vivimos en una simulación, ¿qué lugar queda para la libertad?

Tal vez el libre albedrío sea un componente fundamental del programa, una variable impredecible que permite que la simulación se expanda y evolucione.

En ese caso, la conciencia sería el verdadero “bug” del sistema: una anomalía que permite al código observarse a sí mismo.

Somos fragmentos del programador, explorando su propia creación desde adentro.

La religión lo llama alma.

La ciencia lo llama conciencia emergente.

La simulación lo llamaría interfaz.

El universo como obra de arte

Hay una belleza en imaginar a Dios programando no como un ser frío y calculador, sino como un artista que crea mundos porque puede, porque la creación misma es el acto más puro de existencia. Quizás no somos un experimento, sino una expresión.

Un poema matemático en movimiento.

Un lienzo donde el tiempo es el pincel y la materia, el pigmento.

Si así fuera, la pregunta deja de ser “¿Existe Dios?” y se transforma en “¿Qué quiso expresar al programarnos?”.

Y quizás ahí ciencia y religión hagan “mecha”, no en el conflicto, sino en la chispa, en el fuego del descubrimiento.

Ambas buscan entender al creador, una a través de la fe, otra a través de la fórmula.

¿Y la religión?

Lo divino encuentra una nueva forma de manifestarse. Dios no deja de ser el Creador, pero su poder se expresa como el del programador eterno que dio origen al universo, diseñando cada partícula, cada ley y cada conciencia con un propósito. La religión, desde esta mirada, no sería un conjunto de mitos antiguos, sino la intuición espiritual de que existe una inteligencia superior detrás del orden del cosmos. Los textos sagrados se transforman en mensajes codificados que intentan revelar fragmentos del gran diseño, y la oración, en una forma de conexión directa con el Creador que sostiene todo con su voluntad, o con su código. La fe no se contradice con la ciencia: ambas son caminos distintos hacia la misma verdad, uno racional y otro espiritual, ambos guiados por el anhelo humano de reencontrarse con quien encendió el sistema.

La paradoja de ser y saber

Aceptar la posibilidad de vivir en una simulación no niega nuestra existencia; la resignifica. Nos convierte en parte de una inteligencia mayor, donde la matemática es el código fuente y la conciencia, el sistema operativo.

Dios no sería un ser en los cielos, ni una abstracción desde lo espiritual.

Es el Todopoderoso Programador, escribiendo realidades a través del lenguaje más universal de todos: la matemática. Y nosotros, al comprenderlo, no escapamos del código. Lo honramos.

Al final, tal vez buscar a Dios y buscar la verdad sean la misma instrucción escrita en nuestro propio ADN.