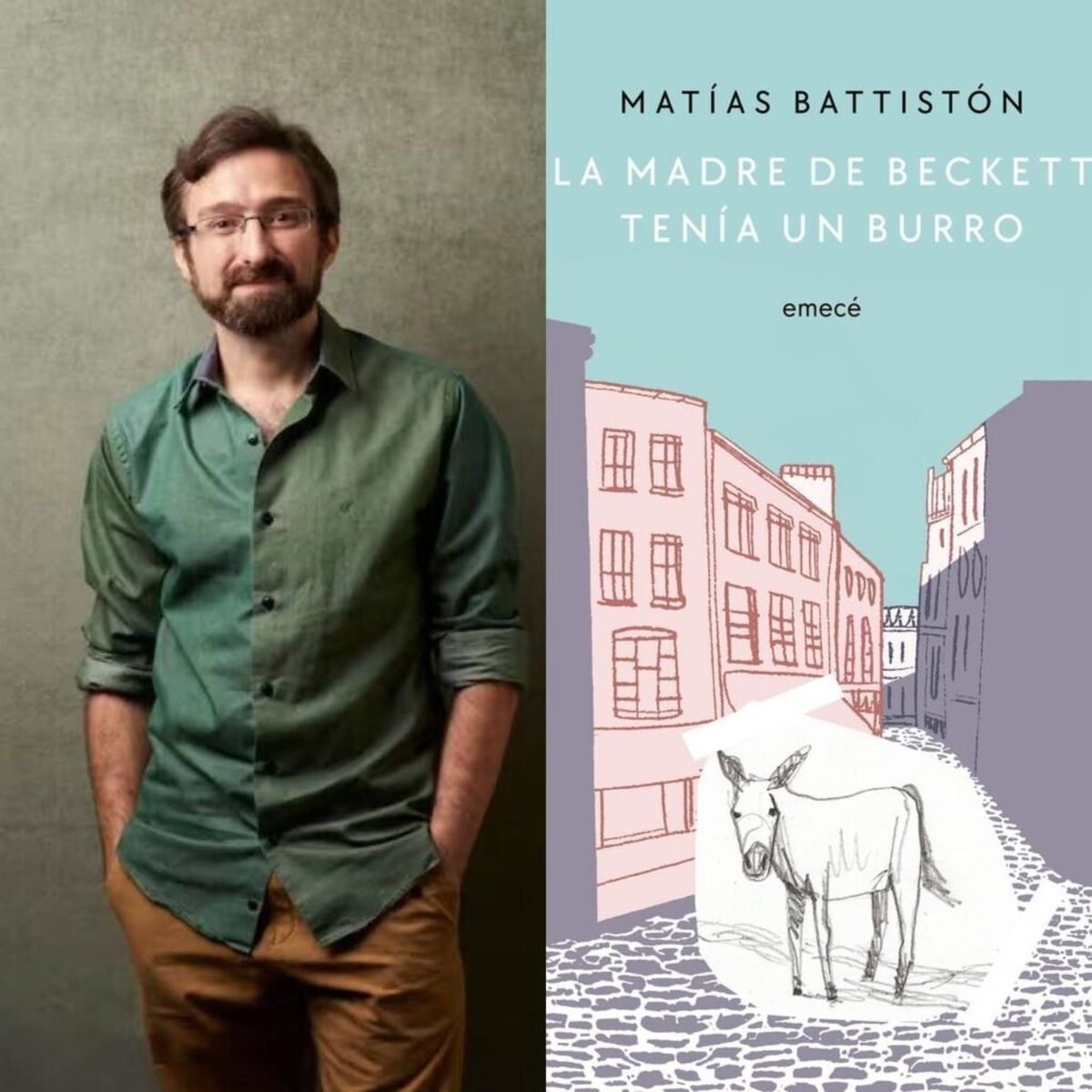

Matías Battistón (Buenos Aires, 1986) disfruta a sus anchas tanto su oficio de traductor como de escritor.

Confiesa, sin embargo, con un dejo de ironía, para burlarse de sí mismo, que traducir, por momentos, lo abruma. Lo hace trabajar.

Por eso su libro La madre de Beckett tenía un burro, además de dar cuenta de esa pequeña proeza que significa haber trasladado al español la trilogía del premio Nobel irlandés que componen Molloy, Malone muere y El innombrable, puede leerse como un diario de la procrastinación.

Ahora bien, puesto a traducir y también a escribir, a Battistón le salió un volumen breve, pero relevador del oficio. Y entretenidísimo.

Las anécdotas en torno a enfermizos escritores como Navobok o el propio Beckett, que atormentaban a sus traductores, o a otros más “volados” como Arthur Conan Doyle, que creía en el diálogo con el más allá a través de los médiums, conforman un delicioso paseo por los jardines de la literatura.

Matías Battistón disfruta de su oficio de escritor y traductor.

Con chispa y gran soltura, Matías revela los gajes del oficio en el programa La Conversación de Radio Nihuil.

-¿Cómo se decide un traductor teniendo en cuenta que ustedes le pueden dar un matiz argentino, mexicano, neutro, etcétera, a su versión?

-Va a depender mucho de la política misma de la editorial, del cliente. Qué consideran publicable, qué no, qué editan, dónde se va a distribuir el libro.

-Con los doblajes en el cine ocurre algo similar, ¿no?

-Sí, siempre es así. Vas viéndolo caso por caso. Pasa lo mismo, me imagino, también, con los actores. Tienen a veces que adaptarse a lo que les piden, a la escena que deben interpretar, etcétera.

-Vos has traducido la trilogía entera de Beckett, lo cual es un pequeño hito. ¿Cómo afrontás algo así, teniendo en cuenta los muchos antecedentes que te preceden?

-Eso fue un poco lo que disparó el libro, porque fue un motor de neurosis.

-Tenías un mundo por delante.

-Había tantas consideraciones, había tanta tradición, tantas cosas para hacer, que un poco te abrumaba. Y por eso el libro es un poco sobre esa situación. Cómo abordo este proyecto, qué hago. Y también todas esas cosas que se podían hacer y que yo me pongo a considerar, me permiten escapar del trabajo.

-Justamente. De eso se trata, según contás.

-Porque, bueno, todo siempre es mejor que trabajar, ¿no?

-Ni que lo digas. ¿Entonces?

-Entonces, todas las consideraciones, todas las ideas, ver qué les faltaban a las otras versiones, qué se podía llegar a hacer, qué hacía el mismo Beckett; todo eso lo fui tomando en cuenta para hacer lo que terminé haciendo.

-Por eso mismo podríamos considerar tu libro como un diario de la procrastinación.

-También, sí, exactamente. Digamos, es lo que se escribe mientras no se traduce.

-¿Cómo relacionás el mundo beckettiano con tu beca nada menos que en el Trinity College de Dublín, Irlanda?

-Como algo muy propicio porque ahí fue donde estudió Beckett. Tuve acceso a todos los manuscritos digitalizados. Podía ver lo que hacía él cuando escribía, cuando se traducía a sí mismo. Ver de cerca el proceso.

-Impagable ver tan de cerca todo eso, ¿no?

-Él no escribió estas tres novelas en Irlanda, pero ahí, por supuesto, es donde creció. Fui al barrio donde él vivía de chico, etcétera, etcétera.

-HBO empezó a dar la serie La casa Guinness, realizada por el mismo equipo de los Peaky Blinders. ¿Se palpa mucho ese ambiente de la famosa cerveza en Irlanda?

-Yo, más que palparlo, lo tomé (risas).

-No esperábamos otra cosa de vos.

-Traté de imbuirme y de llenarme del espíritu del lugar.

-¿Tiene tanto color local la bebida, como podría ser, por ejemplo, el vino en Mendoza?

-Sí. Es un símbolo también, un poco for export. En Irlanda, cada lugar o pueblito tiene sus destilerías, su whisky, su cerveza. Funciona así. Parte de la identidad de cada lugarcito lo da qué se toma ahí.

Matías Battistón, autor de La madre de Beckett tenía un burro.

-Dentro del mundo de la literatura da la impresión de que el traductor es como el patito feo, ¿no?

-Sí. Lo de feo, quizás, es mi caso particular (risas). Pero, en general es como el hombre o la mujer invisible, llegado al caso. Y están quienes piensan que eso es un valor, que es mejor que no se vea la persona que sirve de intermediaria y aquellos que piensan que hay que visibilizarlo.

-A menos que tengás un nombre hecho. Por ejemplo, que se diga que los cuentos completos de Edgar Allan Poe están traducidos por Cortázar. Esto le agrega un plus.

-Pero en general suele ser un brillo reflejado de la carrera de escritor o escritora de tal o cual persona. Es decir, se habla de Cortázar traductor, Borges traductor, Marcelo Cohen traductor, Mirta Rosenberg traductora. Es ese tipo de situaciones donde el nombre cobra relevancia por la propia obra. Y resulta que la persona también traducía.

-Se entiende. Primero está el escritor. El traductor viene después.

-Pero también hay casos donde realmente, más allá de la carrera de escritor o escritora que pueda haber detrás, hay grandes traductores en Argentina. Traducen con su estilo, con su propio criterio y logran, a su vez, me parece a mí, una especie de obra canónica traducida.

-Hay quien ha dicho, por ahí, que Cortázar, al traducir a Poe, lo mejora. ¿Suele suceder esto?

-Y están quienes, justamente, ahora, lo critican por mejorar a Poe (risas).

-¿Cómo lo tomamos, pues?

-Va a depender de la época cómo se traduce, de los criterios personales. Lo que importa, más bien, es el efecto que causa una traducción, más allá de cotejar cosa por cosa, oración por oración. Para mí la versión de Cortázar funciona muy bien. Y hay que ver casos al revés.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, la versión del Ulises de (José) Salas Subirat. Es un caso muy marginal, si se quiere. La primera versión en castellano de esta obra gigantesca, canónica, dificilísima, del inglés, hecha por alguien que básicamente vendía seguros de vida y escribía libros de autoayuda.

-¿Cómo fue la cosa?

-Llega a traducir por casualidad esta obra, que en el camino se lee con lupa. Comete muchos errores, cambia cosas. Hay mucho desparpajo en su trabajo, pero, para mí, la traducción de Joyce se enriquece un poco de eso.

-¿Cuál sería su mérito?

-Hay versiones posteriores, mucho más académicas, correctas, hechas por doctores en letras, filólogos españoles. Pero tiene más encanto, justamente, por ese desparpajo, ese amateurismo, esa pasión, la versión de Salas Subirat.

-Vos señalás este tipo cosas en tu libro. Contás cómo algunos errores voluntarios o involuntarios terminan enriqueciendo un trabajo.

-Sí. Para mí sí (ríe). Como aquellas canciones que mejoran porque el cantante le pifia a la nota.

-Muy de acuerdo. Hay algunos tangos muy rasposos, por ejemplo, que tienen más sabor cantados por Calamaro porque, justamente, no afina como Julio Sosa.

-Claro. Hay veces donde la nota calada, el cantante que no llega, le terminan agregando expresividad o pathos de emoción a lo que está cantando.

Obras de Beckett.

-Una curiosidad, a esta altura del partido. ¿Por qué es tan famoso Joyce? Muchos no han logrado atravesar el Ulises, por más empeño que le ponen, siendo que se impone como lectura obligatoria. Hasta Borges lo colocó en un pedestal.

-Sí, Borges, al que ni siquiera le gustaba mucho el Ulises entero. No creo que lo haya leído nunca entero. Pero Joyce fue un virtuoso de la lengua, importante por muchos motivos dentro y fuera de Irlanda.

-¿Cómo se fue formando su grado de importancia?

-Ya de joven, lo primero que hace, Dublineses, es una colección de cuentos perfectos donde introduce en la tradición irlandesa cuestiones que ya estaban un poco más masticadas en el resto de Europa, pero que eran innovadoras ahí, como el caso de Turguénev. Un montón de herramientas casi impresionistas.

-¿Cómo qué, por ejemplo, para darnos una idea?

-Juega mucho con los aspectos técnicos del cuento, con el punto de vista, con el empapar de la subjetividad de los personajes lo que va narrando un narrador supuestamente omnisciente. Un montón de cuestiones de detalle, finas, que calan hondo. Y aparte habla de cosas de las que entonces no se hablaba.

-Sí, hay que ubicarse en la época.

-Irlanda era un tema de escritura rural. Siempre el pueblo irlandés, el campesino irlandés, etcétera. Y él se concentra en Dublín. Después da un salto, hace una especie de tour de force estilístico y escribe Ulises, este libro gigantesco que sucede en un solo día y que está escrito como si fuera hecho por muchísimos escritores.

-Multiplica las voces.

-Cada capítulo tiene un estilo distinto, enfocado en una época distinta del inglés. Introduce el fluir de la conciencia como herramienta estilística, que ya existía y lo toma de Dujardin, un escritor francés. Aparte de eso, trata materias de las que entonces no se hablaba como la masturbación, la fantasía y un montón de cosas por el estilo. Lo hace con un brío, con una energía y una invención que un poco te sacan el aliento. Fue muy importante como influencia, como puerta abierta a un montón de cosas nuevas.

-Vos has traducido a muchos escritores como John Cage o Virginia Woolf, pero aquí hacés foco en Samuel Beckett. Contale a nuestra audiencia, a quienes no son lectores tan formados, por qué este escritor, que ganó el Nobel en 1969, es tan importante.

-Beckett hace un poco lo contrario. Él al principio imita mucho a Joyce. Joyce es una influencia muy grande. Pero se da cuenta de que por ese lado no va. O sea, no podés ser más virtuoso que Joyce.

-Misión imposible.

-Joyce es el que lo dice todo, el que lo sabe todo. Hay un momento en el que charlan entre los dos y Joyce, al pasar, como si dijera tengo caspa o algo así, le comenta: descubrí que puedo hacer lo que quiera con la lengua inglesa. Un virtuosismo total.

-Nada menos. ¿Entonces?

-Beckett se empieza a entusiasmar con lo contrario. Con, justamente, el fracaso, la incapacidad de decir, la incapacidad de expresarse, de comunicarse. Y en parte su obra está construida en este fracaso y coincide mucho también con un montón de corrientes filosóficas de pensamiento y de sentir del siglo XX.

-Un mal de época.

-El fracaso del idealismo, del progresismo. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, todos los horrores del siglo. Y también suceden movimientos como el existencialismo donde se concentran en cierta angustia de vivir y en cuestiones con las que resuena bastante la obra de Beckett, como el absurdo de la existencia.

-Vos mencionás a escritores que lo detestan a Beckett como Rosa Chacel o Juan Filloy, que considera una pelotudez sus libros. O sea, también despierta inquinas, ¿no?

-Sí, por supuesto. Es un autor intransigente y si uno lo agarra de una arista no muy compatible con sus propias ideas o gustos, va a chocar y rebotar como una polilla contra un vidrio.

-La polilla contra el vidrio. ¡Qué buena imagen! Más jodido todavía es que un traductor odie al autor que debe versionar. Vos contás varios ejemplos. ¿Te ha tocado odiar a alguno de tus autores?

-Tanto como odiar, no. No a ese nivel visceral. Sí está el odio natural, casi innato, que sentimos hacia cualquier persona que nos hace trabajar (risas).

-Rigurosamente cierto.

-Pero más allá de cuestiones puntuales o de un autor o autora que no me cayó del todo bien, nunca tuve una misión del odio como alguno de los personajes de los que hablo en el libro.

-Aquí figuran muchos casos de gente que considera que traducir es tan penoso como escalar una montaña. ¡Pobre gente!

-Bueno, sí. El mismo Beckett, que se traducía a sí mismo, lo consideraba una tortura y al mismo tiempo una obsesión. No podía no hacerlo.

-Tu libro empieza de una manera antojadiza contando que la mamá de Beckett tenía un burro. Luego te vas expandiendo arbitrariamente, con muy buen sentido del humor. ¿Cómo hiciste para que esa deriva no se te fuera el carajo, teniendo un anecdotario infinito de escritores a tu alcance?

-Fue difícil. De hecho, el libro era otra cosa. Yo quería escribir otra cosa. Quería mencionar algunas de esas anécdotas, pero no sabía cómo entrarle y dónde meterlas.

-¿Cómo lo resolviste?

-En un momento, durante la pandemia, abrí un archivo y empecé a volcar todo lo que no calzaba en el libro que yo quería escribir. Y, bueno, ese archivo de rechazo de cosas que quedaban afuera se convirtió en el libro que efectivamente se publicó (ríe).

-Pero no luce como un rejunte al voleo.

-Lo que sí traté de hacer es que, por más disperso que fuera el libro, por más temas que tocara, funcionaran las transiciones.

-¿Cómo es eso?

-Que fuera orgánico pasar de un tema al otro, por más que voy saltando de cosas muy diferentes. Que tuviera alguna conexión narrativa.

Battistón tiene muy buen sentido del humor.

-Lo que pasa es que, en esas transiciones, vas rescatando minibiografías que son espectaculares. Un ejemplo es el de Karl Franz Lembke, como decís vos, "con toda probabilidad el mayor delincuente que haya traducido a Samuel Beckett”. Un tipo de mil caras, estafador de mujeres, que murió en la cárcel. Da para un libro en sí mismo.

-Sí, de hecho, se escribió un libro al respecto, Godot entre rejas.

-Claro. Lo estudió Erika Tophoven.

-Exacto, la traductora al alemán de Beckett, que a los 82 años no sé qué bicho le picó y salió a recorrer las calles buscando la pista de este tipo.

-Toda esta anécdota es una preciosura.

-Aparte, Lembke se hace pasar como especialista en cualquier tipo de oficio; por ejemplo, vendedor de autos. Obvio, nunca entrega los autos que cobra. Vende seguros, se hace pasar por médico, filósofo, periodista, ginecólogo. Y hasta termina haciéndose pasar por refugiado político en los campos de concentración.

-Lo describís así: "Tengo adelante a un acróbata de la mentira, a un virtuoso del cuento del tío, a alguien capaz de entrar y salir de la piel de decenas de personajes sin mosquearse". Buenísimo.

-La verdad, el caso de Lembke es impresionante. Cuando lo descubrí también me caí un poco de espalda, porque no me esperaba algo así.

-Otro ejemplo. Te ponés a hablar de Nabokov, otra cima de la literatura, pero lo atractivo son los padecimientos infernales de su traductor, Gilles Chaine. O los de Patrick Bowles intentando traducir a Beckett.

-Fue uno de los primeros que lo tradujo al inglés. Quería escribir. Y, de hecho, el mismo Beckett lo elige, no porque fuera traductor, sino porque era escritor. Y el tipo, que es un sudafricano de veintiséis años, muy joven, muy entusiasta, termina aplastado por la tarea.

-Eso sí que fue como escalar una montaña.

-Porque tiene que corregirlo, cara a cara, en cafecitos en París. Parece un gesto muy amable de Beckett, "yo te reviso la traducción". Pero se pasaban ocho o diez horas por día con Beckett corrigiendo, leyendo en voz alta, diciendo le falta ritmo, tachando, tachando, tachando. Y a la noche Bowles tenía que volver al cuchitril donde vivía, para volver a tipiar todo, pasarlo en limpio y repetir el proceso al otro día.

-Igual con Nabokov, el malo de la película.

-También. Nabokov es famoso por torturar traductores. Pero, al mismo tiempo, en un momento quizá literalmente se mata, se termina muriendo, exhausto por corregir las versiones de los traductores.

-Otro obsesivo. Son como cuentitos, como microrrelatos, todos estos que van desgranando.

-Sí. Mi idea era que funcionaran como una serie de historias pequeñas que se fueran relacionando con ideas, con anécdotas y otras cosas. Y con lo que me pasaba a mí mientras traducía.

-Todo el despelote este en torno a Nabokov es por Ada o el ardor. ¿Qué tal es la novela?

-A mí me encanta Nabokov. Pero es su novela más larga y la más densa; por lo menos de las escritas en inglés. Y se vuelve muy cuesta arriba. No me puedo imaginar traducir eso.

-Un trabajo insalubre.

-Sobre todo en la época, traducida por un pobre tipo que vivía recluido, rodeado de cuarenta o cien gatos, en una islita, incapaz de tener muchas herramientas de búsqueda bibliográfica y de todo lo demás. Y traduciendo a alguien que era tan exigente, tan dictatorial, tan caprichoso. Por eso tiene una especie de colapso nervioso.

-Es muy bonita la anécdota de Joyce y de Ezra Pound cuando se les acerca Beckett, que era un chico anguloso y miope, con cara de pájaro, que se traga el desprecio del poeta.

-Básicamente lo que pasa es que Pound estaba de mal humor. Algo que era muy común. Y alguien le dice que este chico escribe. Entonces Pound, glacial, muy sarcástico, le pregunta: ¿qué está escribiendo? ¿La Divina Comedia? Beckett se siente muy rechazado y le queda grabado el tenedor de Pound, que está tratando de cazar un corazón de alcaucil y no lo pincha y se le escapa.

-Muy elocuente la escena.

-En el libro incluí varias escenas gastronómicas de Beckett.

Matías Battistón en una feria del libro.

-Otra historia al mismo nivel es la que protagoniza el trío conformado por James Joyce, la médium Hester Dowden y el fantasma de Oscar Wilde.

-A mí me interesa esa época donde las médiums no solo le sacaban plata a la gente, sino que dicen ser las portavoces de autores famosos muertos. Incluso publican libros póstumos de estos grandes autores clásicos que seguirían escribiendo en el más allá. Y tenemos el caso de estas conversaciones con Oscar Wilde.

-Sin Oscar Wilde, por supuesto.

-Es el fantasma de Oscar Wilde. Psychic Messages of Oscar Wilde se llama el libro que lo recoge. También Oscar Wilde in Purgatory le ponen. En fin, toda una obra mediumística en donde Dowden aprovecha para pegarle a Joyce varias patadas por el interpósito fantasma de Oscar Wilde.

-Una época jugosa en esta materia.

-Justo era una médium con la que se llevaba Beckett. Era una irlandesa que vivía en Londres. Tocaban el piano juntos. Y Beckett la mete en una novela donde la pone trabajando rodeada de sus dos salchichas que saltan todo el tiempo mientras ella trata de hacer lo suyo

-Y hubo un escritor, Arthur Conan Doyle, que se prendió a la cuestión de la médium y el fantasma de Wilde.

-Conan Doyle es muy raro porque, por un lado, creó al personaje que vendría a ser la lógica pura, Sherlock Holmes, el símbolo del razonador frío, calculador, que no se deja engañar. Y Conan Doyle creía en cualquier cosa, básicamente.

-Sí, insólito.

-Veamos. Se creyó lo de las hadas. A principios del siglo XX hubo un caso famoso de unas nenas que publicaron fotos que supuestamente probaban científicamente que existían las hadas. Estaban ellas bailando con las hadas en el bosque, tomando el té. Y Conan Doyle llegó a escribir un libro, a dar conferencias por todo el mundo, alegando que era cierto que el mundo científico debería reconocer estas cosas.

-¿Y cómo fue el asunto?

-Hoy por hoy se sabe algo que la mayor parte de la gente sospechaba. Y es que las nenas, en realidad, habían recortado de un libro dibujitos de hadas y habían aprovechado la primitiva ciencia de la fotografía de la época para hacer montajes. Doyle creía en eso y después creyó también en los médiums. Además, él es amigo de Houdini en esa época.

-¡Nada menos! ¿Cómo se llevaban?

-Un tema que los hacía chocar continuamente es que Houdini era un antimédium. Sabía los trucos de ilusionismo que usaban. Iba a las reuniones y las sesiones, se daba cuenta de cómo hacían las cosas y las refutaba todas.

-Por eso mismo resulta llamativa la postura de Conan Doyle.

-Conan Doyle pierde un hijo en la primera guerra y eso lo hace creer todavía más en médiums.

-Todas estas cosas son las que hacen tu libro tan atractivo.

-Muchas gracias.

-Vos vas constatando que criticar a los traductores es un deporte porque es inevitable que se cometan errores o que se prefiera una versión a otra. Y es todo un acierto que hayás rescatado el término hamarteología, que es el estudio de la doctrina del pecado.

-La ciencia del pecado, sí. Es eso, hay una obsesión con el pecado, con la falta, la falla, el fracaso, lo que debería ser de otra manera. Cuántas personas nos hemos identificado con eso de ver una película, leer su título y decir: no, tradujeron cualquier cosa. Pero ese reflejo me parece que a veces se vuelve un poco en contra de la experiencia lectora. O sea, podemos experimentar la traducción de otra manera.

-Claro, no cerrarse ni ponerse tan estrictos.

-Por eso yo cotejo, descubro cositas y me parece que, en vez de verlas como errores, podemos verlas como otra cosa, como una creación, como otra versión de la obra. Hay cosas interesantes para descubrir así.

-Cuando rastreás el origen de la palabra de hamarteología, que es hamartía, para Aristóteles se trata del error que comete en algún momento el héroe y que lo arrastra al fracaso, a la tragedia.

-Claro. Es constitutivo de la historia. No habría historia sin el error.

-Hablando de esto, cito esta reflexión tuya: "Casi toda versión de la historia argentina, podríamos decir, se reduce un intento de rastrear y señalar la 'verdadera' hamartía, el primer germen del desmadre del país". ¡Pero no aprendemos! El error lo cometemos siempre.

-Pero habrás visto, cotejando cualquier libro de historia argentina, que lo que más hace la diferencia o la tesis que más interesa es dónde se fue todo al tacho, básicamente (risas).

-Incluso ponés que la separación amorosa también es parte de la hamarteología, ¿no?

-Sí, incluso los cumpleaños. A veces, cuando cumplís tanto, decís: ¡no!, pero ¿cómo llegué hasta acá?

-Finalmente, una pregunta que puede resultar inquietante. La irrupción violenta de la inteligencia artificial, que impacta también en el oficio de la traducción, ¿es una herramienta que te va a ayudar o es una amenaza?

-Ambas cosas. O sea, el martillo es una herramienta hasta que te lo dan en la cabeza. Entonces, hay que ver cómo va evolucionando todo. Fundamentalmente, más allá de que pueda ser una herramienta o no, también está cómo se la usa y cómo se abusa de esa herramienta del otro lado del mostrador.

-¿Por ejemplo?

-Los que te deberían pagar por esto, no en trabajos literarios sino en otro tipo de traducción, te pagan no por traducir, sino por revisar lo que hace la computadora. Es decir, revisar lo que hace la inteligencia artificial.

-Nuevas reglas del juego.

-Ahora, al nivel en el que está hoy por hoy, tenés que revisar muchísimo. A veces hasta te cuesta más que traducir de cero. Pero como estás revisando, te pagan como revisor y no como traductor. Es decir, te pagan una tarifa menor. Ese tipo de mecanismo perverso se empieza a ver cada vez más.