“Un día me di cuenta de que el tipo que buscaba el mundo entero me saludaba como si nada, como si siempre hubiese sido parte de mi vida”.

La increible historia del hombre común que cumplió el sueño de jugar con Maradona en un verano inesperado

A 5 años de la muerte de Maradona, Gabriel Macchi revive los veranos en los que el Diez se volvió un vecino más en la costa: partidos improvisados y momentos únicos

La frase, fuerte, como esas verdades que se asumen tarde, resuena este martes 25 de noviembre con profundo significado. Se cumplen 5 años de la muerte de Maradona. Y por eso en esta fecha especial, Gabriel Macchi vuelve a recorrer con la memoria aquellos veranos en los que el Diez eligió una costa mínima, tranquila, para refugiarse del ruido del planeta. Y en ese paisaje íntimo, lejos de los estadios y los micrófonos, quedó atrapada una historia que todavía le late en el pecho. Transcurrió en Marisol, una pequeña playa de la costa bonaerense.

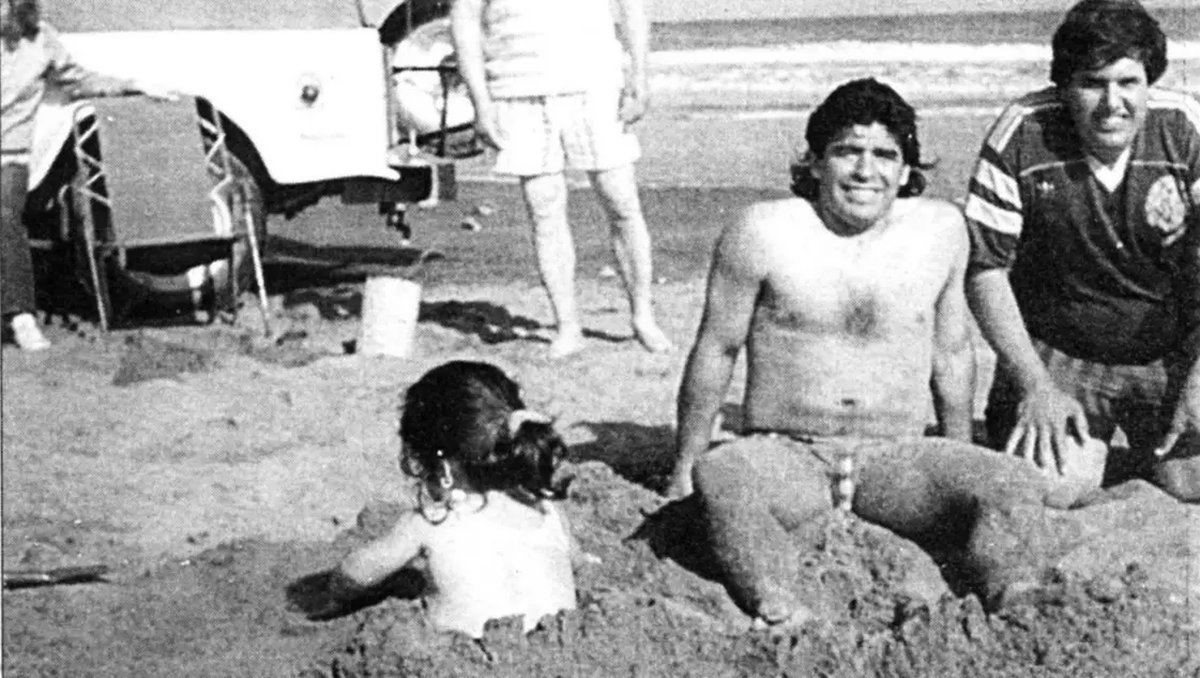

Diego Maradona en Marisol, una pequeña localidad balnearia de la costa atlántica.

Lo primero que recuerda no es un día específico ni una escena nítida. Lo conmovedor, dice, es que no hubo “un primer encuentro”. Diego simplemente apareció. Llegó con su familia como quien busca un respiro, una punta del mundo donde esconder el alma herida. Todos pensaron que sería un paso fugaz, apenas un par de días. Pero se quedó. No solo ese verano: volvió.

Por entonces, Gabriel tenía 15 o 16 años y vivía el fútbol como una religión. En su casa se respiraba pelota desde siempre, y la presencia del ídolo máximo en aquel rincón de mundo era una especie de milagro doméstico. “Era como si de repente tu héroe de posters cayera de golpe en la vereda de tu casa”, recuerda. Y al principio todo fue vértigo, incredulidad, la sensación de que aquello no podía durar. Pero duró.

Maradona caminaba por la villa balnearia como si fuera un vecino más. Manejaba su camioneta por las calles de arena, saludaba a quienes se cruzaban con un gesto breve, pero cálido, como quien reconoce caras familiares. Y lo hacía con naturalidad, sin blindajes. “Lo increíble es que él buscaba el contacto. No era que nosotros nos acercábamos; era él quien saludaba, quien se detenía, quien quería ser parte del lugar”, cuenta Gabriel a Diario UNO.

"Las hijas de Diego jugaban en la vereda y era un vecino más de Marisol"

Las hijas jugaban en las veredas como cualquier nena, en las calles de tierra, sin custodios, sin límites. Diego conversaba, caminaba, respiraba libertad en ese rincón donde nadie lo acosaba, donde los vecinos habían decidido cuidarlo como se cuida a alguien querido. No porque fuera famoso: porque se lo veía vulnerable, necesitado de un refugio, buscando normalidad.

En ese clima casi familiar se dieron tres partidos inolvidables: uno en Oriente, muy cerca de Marisol, otro en De la Garma y el último en Tres Arroyos. Lo extraordinario —y lo más maradoniano también— fue que él mismo eligió quiénes jugarían con él. No pidió profesionales, no exigió figuras: quiso a los vecinos. A esos con los que se cruzaba cada día.

Gabriel Macchi recuerda a Diego como un vecino de Marisol. "Las anécdotas son increíbles y la emoción aumenta con el tiempo", dice.

“Yo era uno de los más chicos”, dice Gabriel. “Y aun así me llevó. Fue como si me regalara un sueño sin que yo siquiera lo hubiera pedido”. Entró un rato en el primer partido, en Oriente. No entendía lo que estaba pasando; para él era un partido más, aunque con Diego al lado. Recién al final, en el vestuario, cuando vio a su papá entrar emocionado, recibió la frase que le ordenó la vida: “Vos te vas a dar cuenta de esto con el correr de los años”. Y así fue.

"Llevé a Maradona y a su familia en un jeep y pensé que nadie me lo iba a creer"

Después de ese día vinieron otras escenas, otros gestos, otras pequeñas eternidades. Pero ninguna como la del jeep. Es su anécdota más íntima, la que vuelve una y otra vez.

Aquel día, a Diego se le había roto la camioneta y no tenía cómo ir a la playa. Alguien se cruzó con Gabriel, que iba rumbo al mar con su viejo jeep, ese vehículo rústico y medio maltrecho que su familia usaba desde siempre. “Llevá a Diego”, le dijeron. Él se negó: “¿Cómo lo voy a llevar yo? Está acostumbrado a sus 4x4, no lo voy a subir a este cacharro”. Pero insistieron. Diego ya sabía. Lo estaba esperando.

Entonces fue.

En la playa de Marisol, Maradona encontró un refugio.

Al llegar a la casa donde se hospedaba el Diez, la puerta se abrió y apareció él. Le hizo una seña con la mano, un “esperá un minuto” que a Gabriel lo paralizó. Y enseguida salió la familia entera: Claudia, las nenas, Don Diego y Doña Tota. “Ahí pensé: ¿Dónde los meto?”, recuerda entre risas. El vehículo era viejo, estrecho, sin asientos individuales. Diego acomodó a sus padres atrás, Claudia se sentó al lado del conductor, tan cerca que los cambios del jeep se metían entre las piernas, y él se trepó adelante con la soltura de un pibe.

Lejos de la prensa y con amigos y vecinos. Así pasaba Maradona sus días en Marisol.

Lo que siguió fue un viaje surrealista. Avanzaron por las calles de arena, cruzaron frente a periodistas y curiosos que solían esperar a Maradona. Nadie lo reconoció. Nadie. El tipo más famoso del mundo iba sentado en un jeep destartalado, con el codo afuera, como un habitante más. “Después me cargaba y me decía: ‘Te voy a contratar, porque es la primera vez que paso desapercibido’”.

Risas, complicidad, la magia inesperada de la simpleza de Maradona

Al llegar a la desembocadura del río, Gabriel quiso irse. Sentía que debía dejarlos disfrutar en paz. Pero Diego no lo dejó: lo hizo sentar, le dio algo fresco para tomar, lo invitó a quedarse. Él insistió en irse. “Es tu momento con tu familia, Diego”, le dijo. Y recién entonces pudo volver al jeep, todavía temblando de la alegría absurda de lo vivido.

Nadie le creyó al principio. “Cuando llegué a la playa y les conté a mis viejos, se reían. Pensaban que era un invento mío.” Pero después, cuando la historia corrió por boca de otros, se supo que era real.

Esa anécdota marcó a Gabriel como nada más. No el partido, no las gambetas a metros de distancia, no las ovaciones sobre la cancha improvisada. Lo que lo atravesó para siempre fue esa intimidad impensada: manejar un jeep viejo con la familia Maradona completa, bajar con ellos a la playa, compartir un rato sin fotos ni gritos ni fama.

Cinco años después, Gabriel recuerda a Maradona como una persona de corazón abierto

“Eso me acompañó toda la vida”, dice hoy, con la voz que se le quiebra un poco al recordarlo. Porque también hubo noches de boliche, charlas, un campeonato de pádel, bromas, súplicas de pibe fanático (“por favor, volvé, volvé”), momentos cotidianos que parecían intrascendentes y que con el tiempo se volvieron tesoros.

Cinco años después de su muerte, Gabriel no recuerda a un mito. Recuerda a un vecino. A un tipo con la mirada cansada pero el corazón abierto. A un hombre que necesitaba ser uno más. Y tal vez eso sea lo más humano que se pueda decir de Maradona: que incluso en su mayor fragilidad seguía regalando magia.

“Yo lo vi así”, dice Gabriel. “De cerca. De verdad”.

Y entonces la distancia entre el ídolo planetario y aquel pibe de 16 años se vuelve casi imperceptible. Porque a veces, los gigantes también dejan huellas pequeñas. Huellas que quedan ahí para siempre.