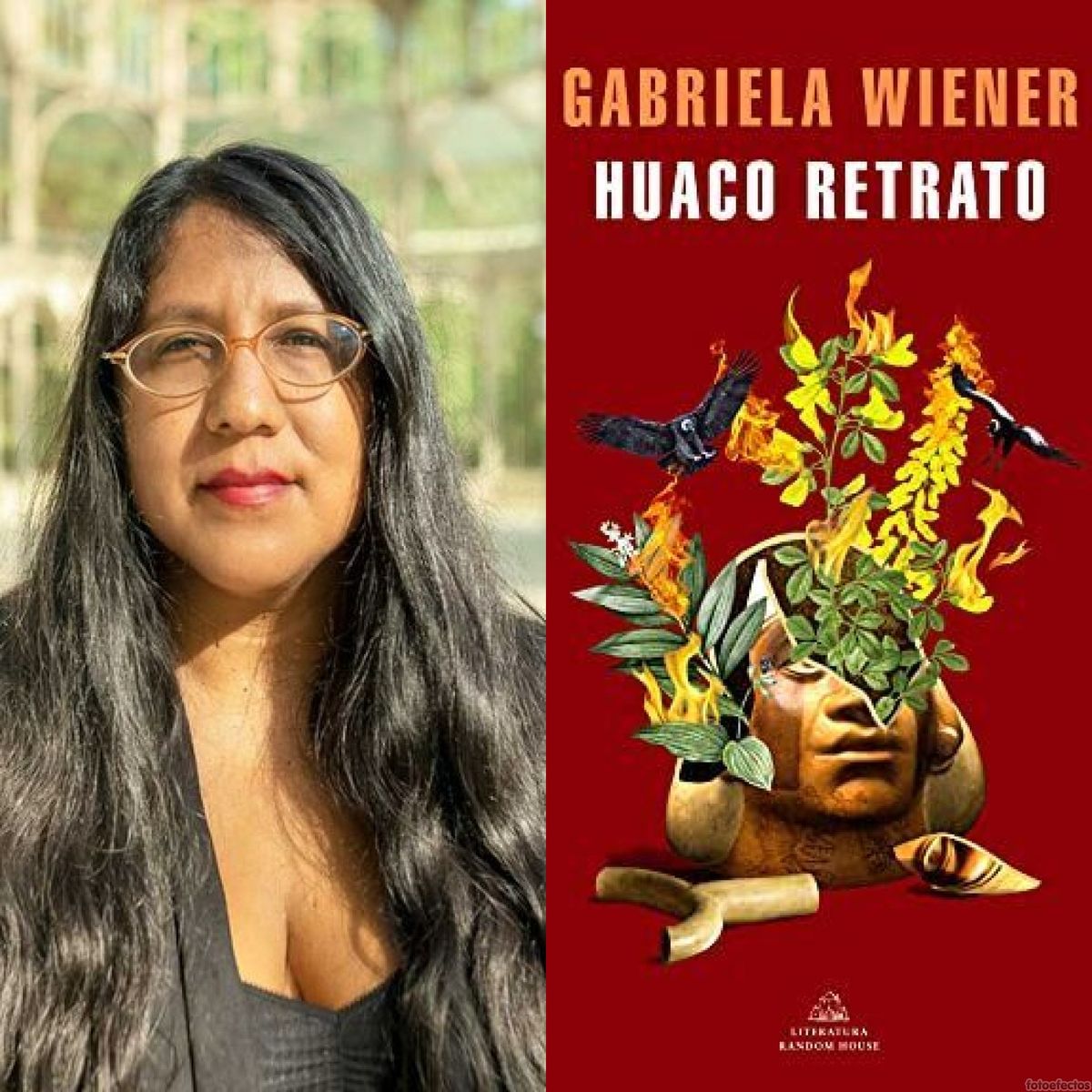

Gabriela Wiener es un volcán en erupción. Permanente y constante.

Gabriela Wiener y la aventura del poliamor: "La nuestra es una cama enorme donde caben cinco"

Su motivación es justiciera y reivindicativa. De resistencia. Milita por diversas causas enlazadas: el poliamor y las relaciones libres, el sexo sin fronteras y el humor irónico, la refutación del racismo; también la refutación del colonialismo, del relato hegemónico en materia de relaciones familiares, de la monogamia y la heterosexualidad, del patriarcado…

Tiene, como principal arma arrojadiza, su propia vida y sus escritos. Ambos recursos funcionan en combinación. Por eso define su literatura como performática, híbrida, de género fluido. Provocadora. Contra el poder, siempre.

Pronto se reeditará su obra Sexologismos pero, por estos días, su principal motivo de atracción es Huaco retrato, el libro en donde, además de jugar con sus propios puntos de vista y con el de su entorno más cercano, establece un duelo a través de los años con su -supuesto- tatarabuelo, Charles Wiener, austríaco y judío, que alcanzó notoriedad a fines del siglo XIX por haber descubierto varios tesoros de la civilización peruana precolombina, que terminó exponiendo en la célebre Exposición Universal de París.

Oriunda de Lima y radicada en Madrid desde hace algunos años, Gabriela mantiene un apasionante diálogo con el programa La Conversación de Radio Nihuil.

Es un sofocante momento de calor en la capital española. La atmósfera se hace sentir desde el comienzo.

-Hola, Gabriela, ¿Cómo está España por estos días?

-La gente se está volviendo loca, se está matando entre sí, se está separando, abandonando a sus hijos (ríe). ¡De verdad! No hay manera de pensar, no hay manera de producir ni trabajar. No se puede escapar. O eres rico o estás muerto. Yo estoy medio muerta.

-Aparte, sos oriunda del Perú, donde es más húmedo y fresco que Madrid, ¿no?

-Yo soy de Lima, que es peor que ser de Perú. Soy de esa ciudad aplastada por las nubes. Nunca se ve el sol, nunca se ve el cielo. Es una ciudad para gente bastante triste, ¿no? O sea, como Londres, pero sin Londres.

-Pero al menos no hace calor.

-Las temperaturas siempre las resientes por la humedad, pero nunca son excesivas. Son mediocres. Tampoco hay muchas estaciones que digamos, ni primavera ni otoño. En ese sentido, lo único extremo es lo depresivo del cielo.

-No teníamos idea de ese clima que envuelve al Perú. En este estudio hemos tenido a Susana Baca en persona y, a partir de su música, nos da por pensar que los peruanos son festivos y alegres, en general.

-¡Ah, no! Es que Susana Baca vive en Cañete. Ahí sí sale el sol. Es otra cosa (ríe). Además, evidentemente, es afroperuana y eso ya se lleva en la sangre, en el cuerpo, en la piel.

-¿Y vos no tenés nada de eso?

-Yo un poquito del norte tengo. Mi ascendencia mochica me permite cierta cosa.

-¿Cierta cosa cómo?

-Como de huaco erótico, de humor también. Además, uno saca ese humor negro, irónico, a partir de circunstancias más bien oscuras o adversas (sonríe).

-Con Susana Baca estuvimos hablando de música, por supuesto, pero también de su gastronomía, del ceviche, de la papa, del pisco y todas esas cosas que han hecho famosa en el mundo la cocina peruana. Casi no figura la comida en tu libro.

-No hay comida. ¡Nada! Ni un plato pongo. Cero. ¡Qué mal! ¡Qué error! ¡Dios! ¡Se estaría vendiendo mucho más! La verdad, qué poco cálculo comercial tengo.

-Claro, porque es una marca peruana muy fuerte.

-De lo que sí seguro, seguro hablo es del pollo a las brasas, porque tengo una obsesión. Y alguien que ha estudiado mi obra me dijo que en casi todos mis libros aparece. Algo es algo. Es el plato estrella de los domingos populares en Perú. No hay nadie que no se lleve su pollo a las brasas a la casa. Pero, bueno, todo el mundo habla de la comida de Perú. Yo tenía que hablar del racismo, de otra cosita.

-Tu apellido debe ser difícil de pronunciar en España, ¿no?

-Sí. Pero con mi apellido está todo perdonado porque ni siquiera yo lo pronuncio bien. Por eso yo ahora, directamente, estoy firmando como Gabriela de Viena, porque la traducción exacta de Wiener es “de Viena”, o sea, alguien que es oriundo de Viena, Austria. Eso me facilita bastante las cosas.

-¿Podemos calificar tu libro Huaco retrato como novela, como ficción, según lo mencionan muchos?

-Eso espero, porque yo la califico como novela. La gente que la califica como no novela me cae mal. Pero, en realidad, es un libro como híbrido.

-¿Por qué lo definís como novela?

-Porque la novela permite todo: la ficción, la no ficción, el ensayo. Todo cabe ahí. Entonces mi libro es un poco degenerado. También digo que es de género fluido porque va abarcando varias formas de escritura: más ensayística, más cronística, por ahí poemas, cartas, mails... Hay una hibridez en general que me gusta.

-Pero no termina ahí tu intencionalidad, ¿no?

-Como he venido repitiendo, también la forma es descolonizante, no solamente el contenido, un poco rompiendo con estructuras, con calificaciones. Puede ser una memoria familiar, puede ser un ensayo personal, literatura del yo, autoficción… Es un poquito de todo.

►TE PUEDE INTERESAR: Creación y locura, según Rosa Montero: "Todos somos raros. Lo normal es ser raro, ¡vamos!"

-El mes pasado entrevistamos a Rosa Montero por su libro El peligro de estar cuerda que, según ella, se trata de una investigación pero que incluye partes de ficción. No nos quiso revelar cuáles eran las partes ficticias. ¿Si te preguntamos lo mismo nos lo contarías?

-No. Tampoco. ¡No somos tontas! (risas). Eso mata la diversión de lo literario.

-¿Cómo es eso?

-Lo divertido de escribir es un poco confundir, ¿no? A las que nos movemos en esas fronteras, a las que estamos probando ahí con la hibridación, con lo mixto, con lo bastardo de los géneros, nos divierte esa confusión.

-¿La gente, los lectores, te suelen seguir por ese derrotero?

-En algún momento tiré la toalla porque cuando hacía mis crónicas de Sexografías, que tratan sobre el cuerpo y el deseo, la gente siempre reaccionaba diciéndome que eso me lo había inventado, que era ficción o novela. ¡No me creía! Y ahora que he escrito un libro en donde yo digo que es una novela, que es ficción; en donde digo que aquí yo me he inventado, aun así no me creen. ¿Entonces qué haces? Pues tiro la toalla.

-¿Y cómo sigue la cosa?

-Al final, que el lector se invente lo que quiera y que lea lo que quiera. Como dice mi amiga Magi Ampuero, ahora mismo el autor es el lector. Que le pongan la categoría que quieran y que lo lean como más les gusta. Cada viaje del lector es diferente. Obviamente que siempre está el morbo…

-Hacés alusión al morbo del lector, pero, en tus escritos, vos también tenés el morbo como recurso. Te gusta poner contenidos provocadores, desafiar, jugar al límite en tus posturas.

-Sí. A mí en general me gusta lo provocador porque me gusta, también, escribir sobre el poder y contra el poder. Y para eso siempre hay que pinchar. Sobre todo, si uno escribe de abajo hacia arriba como atacando, tienes que buscar maneras de hacerlo sin salir chamuscado.

-¿Por qué? ¿En qué sentido lo decís?

-Porque enfrentarse a cosas como las hegemonías, las violencias o las maneras en que se domina; entrar a esos lugares siempre te expone, te deja en una situación muy a tiro, muy vulnerable. Y las formas de llegar a eso es la provocación, la ironía, el humor. Son cosas que siempre desde las subalternidades hemos ido ejerciendo y practicando para hacer resistencia, para mantenernos ahí, para poder decir las cosas y para que no nos desaparezcan.

-Te expresaba la duda respecto de si es ficción o no, porque tu texto está escrito poniendo el cuerpo, con la cuestión emotiva muy a flor de piel. Pero, además, usás los nombres reales de tus personajes, desde tu tatarabuelo huaquero hasta tus actuales parejas y los hijos. ¿Cómo hacemos para desprendernos de ellos?

-Sí. Sí. Pero ahí está la provocación. Y eso es más viejo que Matusalén. Ya lo ha hecho la literatura, la novelística. Hace mucho tiempo que se practica y nadie se preocupa si Borges, Javier Marías o quien sea lo hacen. Yo hago lo mismo. Juego con mis identidades. Pero para arrastrarlas a un juego mayor

-¿Un juego de qué tipo?

-Un juego a escala en el que otra gente se pueda sentir identificada, interpelada, porque son historias que nos atraviesan a muchas; porque es la historia de nuestro continente, la historia de unas violencias que nos han roto; de unas heridas que a veces compartimos y de las que estamos intentando hablar de ellas en comunidad.

-¿Y qué pasa, entonces, con los nombres propios?

-Los nombres propios son una manera de trabajar desde el mí, desde el yo, que he hecho mucho tiempo. Es decir, tengo un trabajo que data ya de bastantes años metiéndome en territorios muy personales, quizá con un estilo muy performático, muy de exponerme, sí, de dar la cara. Y, en ese sentido, hay gente que viene conmigo, de manera consensuada. Muy pocas veces sucede violentando o diciéndole algo a alguien contra su voluntad, sino que me acompañan en ese juego. Y, a partir de ahí, están las otras posibilidades.

-¿Qué tipo de posibilidades?

-La posibilidad de jugar, de confundir, de intervenir en la realidad, de accionar en ese sentido. Por ejemplo, respecto de Charles Wiener, obviamente ahí se da una batalla campal entre él y yo en la novela. Es una guerra que yo me he inventado y en la que he peleado sola. Lo hago con lo que me ha interesado abordar de él, de su biografía, para plantear ciertos asuntos.

-En esto de hablar de tus entornos entra a jugar el culto al poliamor que desgranás en diversos textos. Tus parejas, Jaime y Rocío, que se ven involucrados, ¿no sienten la misma necesidad de contar su propio punto de vista sobre la relación?

-No es culto al poliamor. Yo tengo una obra de teatro, por cierto, sobre esto. Pero ha sido básicamente para hablar de mis fracasos en el poliamor o de mis intentos.

-¿Cómo te fue, en ese sentido?

-Sigo en el camino. Fallo. Me caigo. Entonces, es más para poner en crisis la monogamia, de adónde nos está llevando. No es desde un lugar de comodidad, de seguridad y menos de prédica. Si algún día lo prediqué habrá sido a los primeros días en que descubrí el concepto y empecé a vivir el amor libre. Pero eso se acaba muy pronto. Luego, lo que viene son las contradicciones.

-¿Y en cuanto a tus compañeros de ruta?

-Mis parejas también son escritores y ellos tienen otras maneras de serlo. Yo soy la más performática, la más autobiográfica. Ellos no tienen urgencia de dar una respuesta, algo así como la tía Julia contestándole al escribidor. Todavía no. Puede que llegue ese momento.

-¿Y qué puede ocurrir?

-Todavía no me han presentado un oficio en el juzgado, como le ocurrió a Emmanuel Carrère, para que nunca más hable de ellos. Pero no lo descartemos. También puede llegar ese momento. Por ahora estamos bastante involucrados los tres en esto. También es un medio de vida. Nuestra obra de teatro, Qué locura enamorarme yo de ti, es algo que nos da trabajo a los tres. Viajamos juntos. En octubre nos vamos a Colombia de gira.

-¿Y de qué va todo esto?

-Es un poco contar nuestra historia de diversidad, nuestra historia de caernos y levantarnos. Y fíjate que ellos aparecen y también dan sus versiones de otro tipo de crisis porque se trata de una obra testimonial cien por cien.

-Alguien que es monógamo sabe lo difícil que es coordinar su vida con otra persona y que la cosa funcione. ¿Cómo será, entonces, se pregunta uno, la relación de tres? ¿Cómo será compartir una cama de tres o de cinco personas, como les pasa a ustedes?

-¡¡Buf!! Eso es larguísimo de explicar. La nuestra es una cama enorme donde caben cinco. Esa cama ha sufrido de todo. Originalmente mandada a hacer para que quepan tres, en algún momento solo había una persona. A veces estamos los cinco, incluyendo a nuestros hijos. Una cama donde puede haber amantes. Donde podemos pelear con esos amantes. Donde hemos llorado todo, hemos cagado todo. Eso. Es un lugar difícil la no monogamia como elección. Pero también es bien difícil estar en la monogamia.

-¿Entonces?

-Entonces, no volvería. Pero reconozco la dificultad y las muchas veces que he caído y caeré. En lo práctico, en muchas cosas se parece a la cotidianidad de la gente.

-¿Cómo?

-Por un lado, tenemos una estructura. Somos familia, tenemos hijos, los criamos. Somos más, entonces compartimos una economía que ya no es de dos sino de tres. De alguna manera cuestionamos cierto sistema heterosexual. Somos cuirs.

-¿De qué manera?

-En realidad, somos dos parejas, una heterosexual y otra lésbica. No sé… ahí vamos, ¿no? (risas).

-Complicado de seguir el esquema…

-Hay manuales, ¿eh? Lo que te preguntas lo puedes encontrar ahí. Pero a mí los manuales nunca me han funcionado. Se trata más que nada del aprendizaje de ir cayendo y luego levantándote.

-¿Y cómo se construye una relación de este tipo si vos nunca has podido ser fiel, como afirmás textualmente en tu libro? ¿Sobre qué bases? ¿Cómo se avanza a partir de ahí?

-Mal (risas). Pésimo.

-¿Por qué?

-Porque, quieras o no, estás todavía muy programado dentro de un régimen heterosexual monógamo. Y a la gente más poliamorosa todavía tiene resortes que todavía le saltan de esto.

-Pero, además, por si esto fuera poco, vos confesás que sos terriblemente celosa. ¿Cómo se combinan ambas cosas?

-Sí, soy una persona muy celosa. Pero, también, como soy una persona muy infiel tengo que gestionarme bien eso. O sea, no me puedo pasar la vida engañando a las personas que quiero, por un lado; y, por otro lado, en la no monogamia tengo una gran cantidad de cosas que gestionar, ¿no?

-Me imagino. ¿De qué manera lo gestionás?

-Trato de no hacerlo sola. Trato de que las personas que me acompañan, que son mis compañeras de vida, sepan todo esto, entre mi fragilidad y mis limitaciones; y, por otro lado, también mis potencias en lo relacional. No somos perfectas. Aunque seas monógamo y heterosexual, uno va tomando sus decisiones. No te tienes que quedar solamente en lo que te enseñaron, en el mandato. No todo es blanco y negro.

-Vos reflexionás mucho sobre tus mayores, tu tatarabuelo, tu padre con sus infidelidades, tu madre, pero ¿qué pasa hacia abajo, hacia los hijos? ¿Cómo llevan todo esto Coco y Amaru?

-Coco aparece en mi obra haciendo un tutorial sobre cómo ser hijo de una familia poliamorosa. Es muy gracioso. El humor siempre salva bastante.

-¿Y cómo se ubica en el esquema?

-Coco, mi hije, es quien ha transitado más porque elle salía de una familia monógama supuestamente heterosexual y vivió así siete años de su vida dentro de ese modelo.

-¿Y luego?

-Pues le presentamos el nuevo modelo (sonríe). Esta es tu nueva familia. Obviamente se adaptó y ahora sería impensable para elle otra familia que no sea esta; una familia que ha aprendido a amar y que es la que le educa, le cuida, le cría.

-¿Y Amaru?

-Es un bebé que ya nació, como digo en Huaco retrato, en nuevo mundo. Para él no hay otra cosa que tener un papá y dos mamás. Eso es completamente natural para él. Y es divertido.

-¿Divertido cómo?

-Es divertido que sientan esa diversidad. Obviamente tratamos de rodearnos de una comunidad activamente diversa, cuir, politizada. Por ejemplo, en el Orgullo de las semanas pasadas salimos a manifestarnos en un bloque de familias heterodisidentes con colectivos de gente que también tiene a sus hijes rodeados de vínculos más diversos.

-¿Y entonces?

-Entonces, los niñes estaban ahí diciendo “¡arriba el helado, abajo el patriarcado!”. Lemas así, graciosos. Desde muy pequeñes les vas adecuando, les vas llevando hacia la lucha, hacia la defensa y el orgullo por su diferencia.

-Pero no siempre estarán dentro de ese mundo y de esa cápsula. En algún momento saldrán a un mundo que es de otra manera, quizá más tradicional.

-No es una cápsula. Siempre están en sus colegios públicos, rodeados de tradicionalismo, de familias heterosexuales, monógamas. Y ahí están. Esa es su vida normal. Nosotros les ofrecemos la otra dimensión porque también es refugio, también es comunidad; nuestra comunidad.

-La pasan bien, entonces.

-Lo que tienen que ver, sobre todo, es lo que está en la tele, con las mismas familias de siempre, las mismas identidades. Eso es lo que se repite todo el rato. Y lo que uno hace es enseñarles a luchar contra el odio, a resistir, a no callarse su diferencia.

-Dentro de tu temática, hay un tema fuerte, que se repite constantemente y es el follar, no solo con tus parejas. Por momento, cobra un sentido de rebelión política. En un momento se plantea, con un colectivo en Madrid, que no hay que follar con los blancos y que hay que aceptar el propio cuerpo. ¿El sexo es lo que te mantiene con energía en cada una de tus causas?

-Sí. El tema del sexo es bien potente. Y lo que has comentado ahora es uno de los temas de Huaco retrato. Se trata de descolonizar nuestro deseo porque, al plantear el tema del racismo, también quiero abordar cómo el racismo está incluso en nuestras camas, en nuestras relaciones amorosas o en nuestras familias.

-Es uno de los asuntos centrales de Huaco retrato, pero también figura en otros textos tuyos.

-Justo mi libro Sexografías se va reeditar a partir de noviembre en Random House. He estado revisando mis textos de aquella época porque ese libro ya tiene más de diez años. Para mí siempre ha sido un tema más serio de lo que se dice que es.

-¿Un tema entendido cómo?

-El tema de los cuerpos, de las políticas sexuales. Es un tema altamente antipatriarcal. Está muy ligado, también, a la resocialización de nuestros cuerpos. Desde ahí nos situamos. Es un lugar desde el que nos enunciamos, desde el que luchamos y desde el que se articulan muchos cauces.

-Es parte importante de tus nudos temáticos.

-Es un tema que siempre me ha atravesado, precisamente por cuestiones como patriarcado y racismo. De hecho, yo hablo mucho de “rachismo”.

-¿Qué quiere decir?

-Que nuestros cuerpos son sometidos a violencias varias. El rachismo es el machismo y el racismo a la vez. Y a algunas nos toca, ¿no? Luego están las violencias de clase, entre muchas cosas más. Una escribe desde el lugar que le ha tocado atravesar, desde las opresiones que se ha tenido que comer y aguantar. Nuestras escrituras combativas que levantan la voz hablan desde esos lugares. ¿Desde qué otros lugares van a ser?

-¿Es una empresa colectiva de qué tipo?

-Desde hace un tiempo los escritores latinoamericanos estamos escribiendo contra esa violencia. Y, además, se están haciendo magníficos libros sobre esto.

-Hay, en tu libro, otro nudo llamativo. Es cuando te encontrás con tus compañeras de “Descolonizando mi deseo” y empezás una relación con Lucre. Están todas tratando de asumir su negritud y su fealdad, son “las feas de la fiesta”. Pero están en Madrid, en la antigua capital del imperio colonial. ¿Por qué ahí y no en la América mestiza?

-La protagonista de Huaco retrato está en una crisis evidente, no solamente relacionada con sus vínculos amorosos sino también de identidad. Por eso es que está buscando los vestigios de todo lo que no sabe acerca de su origen. Parte de la manera en que empieza a curar esa herida es encontrarse con la comunidad de migrantes racializadas en Madrid que, como sabes, claro, es la capital del reino de España.

-¿Cómo manejan esto último?

-Hay un tema ahí muy importante, que es la relación con las excolonias latinoamericanas que tiene el Estado español y un español promedio también.

-¿Cómo es esa relación?

-Muy de subalternización, de paternalismo, de infantilización, porque somos consideradas nada temibles. A veces los árabes o los negros les crean unos traumas tremendos. Las latinoamericanas somos las buenas salvajes, las migrantes integradas.

-Y no es precisamente así, según decís.

-Lo nuestro es una manera de decir “no, mira, ¿sabes qué?, somos más peligrosas de lo que crees” y eso es lo que está en Huaco retrato. Es una especie de comunión, de encuentro, en donde todas esas chicas se abrazan en sus dolores porque, por supuesto, muchas vienen de abandonos paternos, de violaciones; vienen de sufrir violencia racista, violencia normativa. Entonces, claramente entre ellas encuentran cura y sanación. También a través del sexo y de la fiesta; a través, por supuesto, de la conversación.

-¿Por qué solo entre sí?

-Esas chicas, precisamente, no habían sido capaces de mirar a gente como ellas, porque son marrones y cholos y les enseñaron a amar al blanco y a la blanca. Entonces, mirar otros cuerpos, esos cuerpos como los nuestros, como los suyos, con amor, en eso consiste la reparación. Con amor y con deseo. Ese es el taller de descolonización del deseo de Huaco retrato.

-Es muy fuerte, también, cuando al comienzo de tu libro Llamada perdida hablás de lo que significa la belleza para las feas. Y vos te considerás terriblemente fea. Hablás, en primera persona, describiendo “mis dientes torcidos, mis rodillas negras, mis brazos gordos, mis pechos caídos, mi nariz brillante y granujienta, mis pelos negros de bruja, mi incipiente joroba, mis axilas peludas”, etcétera, etcétera. Parecés un personaje de Shrek en este autorretrato.

-Pero lee también la parte buena.

-Ok, pero ¿seguís pensando eso de vos o ya lo has elaborada de otra manera a través de los años?

-Ese texto parece el de una acomplejada física. Lo que tú dices: alguien que se siente fea. Lo que intento escribir ahí es que, muchas veces, todo lo que tiene que ver con nuestra autopercepción, el amor propio o la seguridad en nosotras mismas no es algo con lo que venimos de la cuna.

-¿Cómo es?

-Nosotras, cuando nacemos, igual llegamos con ciertas seguridades, con percepciones distintas de nuestra belleza y de lo que es la belleza. Y el mundo empieza a cambiar eso.

-¿Por qué?

-Porque el mundo es racista, es normativista, es capacitista. Entonces el mundo empieza mirarte desde ese lugar. Y es violento.

-¿Cómo interpretamos, pues, este capítulo?

-Ese texto de Llamada perdida, que se llama “Cuanto mayor es la belleza, más profunda es la mancha”, de lo que habla, en realidad, es de responder a todas esas personas que suelen decir que esto es un complejo físico, que simplemente hay allí una persona que no se quiere, para abordar un problema que es estructural y que, además, afecta a muchísimas mujeres, no solo a las racializadas ni solamente a las gordas ni a las normativamente feas.

-¿Un problema de qué tipo?

-Es algo que el patriarcado ha metido a lo bestia en nuestras cabezas y nos ha programado para depender siempre de una mirada externa y de una imagen que el espejo devuelve de una manera muy amarga y que condena a muchísimas jóvenes y adolescentes a problemas alimenticios, al suicidio, al acoso… en fin, a odiar nuestros cuerpos, de un modo u otro, por bellos, por feos, por vulnerables, por negros, por marrones... Por todo.

-En definitiva, ¿qué cuentas sacás con vos misma?

-Ese texto que tú lees, donde yo hago un recuento, me cuesta incluso escucharlo. Y cuando lo he leído públicamente, me cuesta decir esas cosas de mí misma y oírlas de mi propia boca o de la tuya o de quien sea. Pero también hay otra parte en que digo las cosas que me gustan de mi cuerpo.

-Todo un tema, en definitiva, el de la belleza y la fealdad, ¿no?

-Uno de mis podcasts preferidos, que recomiendo mucho, es “Fealdad” de Radio Ambulante. Me invitaron ellos después de leer ese texto.

-¿Cómo salió?

-Es un poco distinto al texto del libro. Tiene una parte muy divertida que les puede gustar a tus oyentes.

-El asunto también te acompaña durante todo Huaco retrato, principalmente cuando decís que vos también sos un huaco retrato, una chola peruana.

-Exacto. Por eso te hablaba de que hemos tragado un montón de racismo internalizado. Nos hemos intentado blanquear, hemos hecho dieta, nos hemos estrellado con muchas cosas para no ser quienes somos porque nos dijeron que éramos válidas así. Y cada una tiene su proceso para intentar remontar ese asunto. Pero, sobre todo, se trata de señalar y de ser crítico respecto de que eso también es violencia. Además de las violencias de género hay varias otras violencias de las que hay que hablar.

-Volviendo a tu texto, reconocés, en tus palabras, “lo puta que soy en general”. En consonancia, venís de acompañar en Twitter a las activistas que reivindican a las trabajadoras sexuales. Un tema picante que hoy divide, incluso, al feminismo.

-Sí. Y no entiendo porqué, la verdad. Yo, siempre con las putas, nunca sin ellas. Otra cosa es que combatas el patriarcado, las violencias de género; que combatas la trata, el proxenetismo. Y otra cosa es que no dejes que las compañeras organizadas, sujetos políticos, pidan derechos.

-¿Cómo calificás, entonces, al feminismo que está en contra?

-Eso no solo me divide. Directamente me hace salir huyendo de cualquier espacio que se llame feminista y que sea excluyente. Me parece horrible. Me parece una traición al movimiento y digno de nazis. Es que ya se está pareciendo muchísimo en los discursos de las personas excluyentes que quieren quitar y hablar de esencialismos en las luchas y en los sujetos políticos del feminismo. ¡No pueden más de nazis! Es que de verdad no se han escuchado. Son gente hablando de lo ario del feminismo. Ahí yo no entro.

-Otro aspecto que resalta de tu libro, desde el punto de vista del racismo, es que uno acostumbra a hablar de los blancos, de los negros o de los amarillos, pero no de los marrones, que son tu punto de interés.

-¡Ah! ¿Pero tú no has oído de Identidad Marrón?

-La verdad, no.

-Identidad Marrón es un colectivo argentino. O sea que lo tienes ahí al alcance de la mano. Cuentan con una serie en el canal público de cultura, que no me acuerdo cómo se llama.

-Canal Encuentro.

-Está buenísima. Lleva como cinco episodios. Y, sí, es una identidad que nace para hablar precisamente de algo que no es ni negro ni blanco, sino que es marrón. Incluye a poblaciones, a comunidades enteras andinodescendientes, tanto urbanas como andinas o rurales. La mayoría proletaria, trabajadora. Gente invisibilizada por la historia, por, obviamente, los medios de comunicación y que normalmente no está en las tomas de decisiones ni detrás de las cámaras ni de los micrófonos. Es esa gente que está ahí, de fondo en los reportajes sociales. Y tienen un lema muy interesante, muy bonito, que habría que difundir: “Argentina no es blanca”.

-Un tema no muy instalado…

-Es buenísimo ese lema y hay que repetirlo más porque, efectivamente, lo que se conoce de Argentina suele ser, siempre, escritores blancos, pensadores blancos, papas blancos, futbolistas blancos, en fin… Es como si dijeran: “Ah, nosotros no somos racistas, ¿eh?”. Acabo de estar en la Argentina y la gente no se cree racista.

-¿Cómo se aborda el tema, pues?

-Se lo tiene que mirar más. Colectivos como Identidad Marrón lo está haciendo. Les están diciendo: “Oye. No te estás mirando lo suficiente”. Y ese es el problema: que muchísimas sociedades no se sienten racistas.

-No hay mucha conciencia, es cierto.

-Por eso la Argentina es tan blanca, pero todo su Norte es marrón. Y está negado. O sea, no se exterminó todo acá. Muchas veces entrevistan a una mujer en a televisión y se creen que es de Perú o de Educador. Y no. Es de Jujuy. Es decir, la gente blanca de Argentina ni siquiera reconoce a sus compatriotas.

-Lo que pasa es que, dentro del movimiento popular del peronismo, ellos mismos se llaman negros. “Somos negros peronistas”, dicen. Cuando en los años cuarenta invadieron como en una ola Buenos Aires se los llamaba “cabecitas negras”. En definitiva, se sienten más negros que marrones.

-Y en sentido figurado, además. Por eso marrón es un término que resulta súper explosivo en Argentina. Necesario de hablar.

-Para cerrar, una duda. Está claro que tu libro es ficción, pero uno lo termina y no sabe, a fin de cuentas, si sos tataranieta de Charles Wiener o no. Envuelto, todo esto, en una paradoja: sos una chola peruana pero descendiente de un austríaco, encima, judío.

-Presuntamente lo soy. Y como la mayoría de personas en Latinoamérica, ¿no? Bastarditos. Producto de mezclas. Alguna violación por ahí detrás. Y, sobre todo, las personas marrones es bien difícil que sepamos exactamente de dónde venimos.

-¿Entonces?

-Ahí queda. Porque, en realidad, es un misterio por resolver, querido. Eso va a quedar así. La mayor parte de la gente -sobre todo los marrones- va a vivir siempre con esa intriga. Yo la tengo que vivir, claro que sí.

►TE PUEDE INTERESAR: Rodrigo Manigot y el día en que Eduardo Sacheri hizo la mejor atajada de su vida sacándole una pelota con mano cambiada