La historiografía argentina tiene una deuda pendiente. Es con el amplio bagaje cultural de nuestros pueblos originarios y su posterior conflicto, inevitable, cruento, ante el ascenso paulatino de la Conquista.

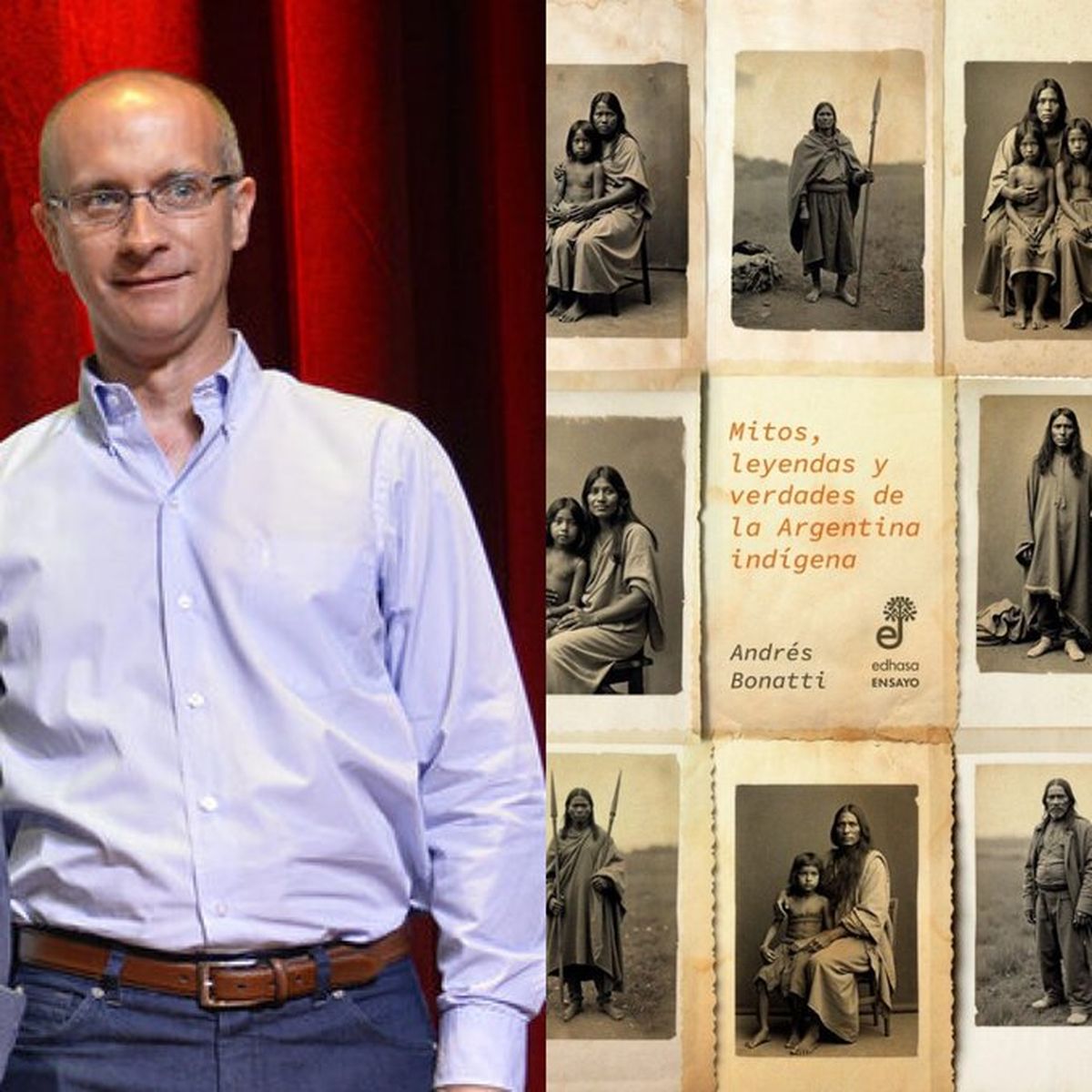

Ese déficit es lo que pretende saldar Andrés Bonatti (Buenos Aires, 1970), periodista, investigador y divulgador, a través de su producción de estos años.

En su libro más reciente, Mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena, seleccionó once historias de su material acumulado para dar a conocer nombres propios, etnias, razones políticas y existenciales, dramas y gestas heroicas que jalonaron el choque de civilizaciones.

Personajes impactantes como Andresito, el cacique guaraní Oberá, Arbolito o la cacica María, entre los pobladores antiguos, o Roca, Perito Moreno, Artigas u Obligado, entre los líderes de la avanzada "blanca", pueblan estas páginas vibrantes de humanidad.

Bonatti se comunica, desde su nuevo hogar, con el programa La Conversación de Radio Nihuil.

-Hola, Andrés. Estás en San Luis, ¿no?

-Sí, en San Luis, en Carpintería, que es una pequeña localidad que está en el norte, casi en el límite con Córdoba.

-¿Vivís ahí?

-Sí. Me mudé hace tres años. Anteriormente residía en Buenos Aires y luego en Chubut. Ahora estoy en este nuevo lugar.

-¿Y qué te llevó hacia ese destino? ¿Fueron razones laborales o existenciales?

-De las segundas, razones existenciales. Las laborales las desarrollé más de treinta años en Buenos Aires. Y, bueno, a partir de determinado momento, cuando ya pasé la barrera de los cincuenta, empecé a pensar en irme de allá. Apareció esta alternativa y acá estamos, con mi familia. Cambiamos radicalmente la forma de vida.

-Lo bueno, en esta época, para un tipo como vos, que sos periodista, investigador, escritor, es que las redes te permiten estar conectado igual, aunque estés lejos, para seguir trabajando.

-La verdad que sí, es una gran ventaja de la era tecnológica. Igual, siempre es importante tomar contacto con algunas fuentes y eso a veces está en los archivos de las grandes ciudades. Pero se puede trabajar bastante bien a la distancia.

-En ese sentido, vos, por ejemplo, en los agradecimientos finales de tu libro, mencionás a instituciones como el Archivo General de la Nación junto a la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de la Legislatura de Chubut. Ahí accedés a contenidos que no figuran en las redes, ¿no?

-Claro, hay mucho material, documentos, cartas, textos, incluso libros que están solamente accesibles en ese tipo de lugares, en bibliotecas, en archivos. Particularmente en la de Chubut pude acceder a un libro muy hermoso que escribió una descendiente de una de las protagonistas de mi trabajo.

-¿Cuál de todas ellas?

-Lo escribió la nieta de María Epul Cañuqueo, una machi de Chubut muy destacada, que trató a la madre de Perón y a Evita en los años '50. Y ese libro es difícil de conseguir. Pero la Biblioteca de la Legislatura de Chubut, en Rawson, lo tiene y ellos, muy amablemente, me lo facilitaron.

-La historia de la machi que trató a la madre de Perón es la que cierra tu libro, justamente. Muy atractivo rescate. Ahora bien, da la impresión de que no hay mucho material que tenga como protagonistas a nuestros pueblos originarios. Casi siempre figuran como un detalle secundario del paisaje o como parte de los problemas en las crónicas nacionales.

-Es así. Y fue lo que a mí me llevó a empezar a investigar, hace veinte años, la temática indígena, primero, por una cuestión casi fortuita, porque yo tengo una historia familiar que me interesó conocer.

-¿Cómo es eso que te atañe personalmente?

-Yo tenía una bisabuela que era descendiente de guaraníes. Y a partir de esa historia familiar, empecé a ver que había un tabú y había cosas ocultas; incluso que mi misma familia no quería contar sobre lo que había pasado con esta bisabuela.

-¿Qué sacaste de ahí?

-Esa búsqueda familiar me llevó también a investigar la historia. Y ahí me encontré con un patrón, con una situación que se repetía en muchas de las circunstancias, que es de invisibilización, de marginalidad.

-Como decíamos. Quedan en un segundo plano.

-Muchos de estos personajes o de estas historias no estaban ni están en los manuales escolares. Permanecían ocultas. Había un prejuicio muy grande sobre todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas.

-¿Cuáles eran los nudos centrales de todo esto?

-Yo detecté o me di cuenta, descubriendo muchas historias, de que, la verdad, había historias fascinantes, muy hermosas, muy tremendas, trágicas, de lucha, de resistencia, de destierro, de matanzas. Me parecía que había una injusticia histórica ahí.

-¿Cómo se tradujo todo eso en tus investigaciones?

-Decidí en ese momento empezar a divulgarlas. Y tuve la suerte de poder publicar un libro en 2010, que fue el primero. Se llamó Historias desconocidas de la Argentina indígena. Es, también, un grupo de relatos y de historias que publiqué con Edhasa junto con un colega, Javier Valdez, que es historiador.

-Fue el arranque de un camino que has profundizado hasta hoy, ¿no?

-A partir de ahí empecé a investigar mucho más. Después salió un segundo libro sobre la Conquista del Desierto ( Una guerra infame. La verdadera historia de la Conquista del Desierto), una investigación del 2015.

-Hasta que llegamos a tu libro actual.

-Este año salió Mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena, que reúne, por su parte, once capítulos con historias muy variadas, de distintas épocas, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Representan a diferentes comunidades, a diferentes regiones geográficas de nuestro territorio, siempre con un hilo conductor, que es la lucha y la resistencia de las comunidades originarias de nuestro país.

-Volviendo a tu historia personal, vos tenés un apellido de ascendencia italiana. ¿Cómo fue la mixtura con tu bisabuela de raíz guaraní? Suponemos que es uno de los tantos cruces que se dan en un país de inmigrantes como el nuestro.

-Exacto, exacto. Varios de mis bisabuelos y abuelos son descendientes de italianos y de españoles. Muchos llegaron en la época de la inmigración masiva a la Argentina, allá por fines del siglo XIX. Pero tengo una rama, particularmente de la parte de mi abuela materna, que viene de acá, de la zona de Corrientes.

-Sí. Típico.

-Creo que muchos de los argentinos tenemos historias parecidas, de mixtura, de mestizajes. Lo que pasa es que nos cuesta detectarlo, primero, y después asumirlo, reconocerlo.

-¿Le podemos poner algún número a esta problemática?

-Hoy hay un millón trescientos mil argentinos que se autodenominan o se autoproclaman indígenas o descendientes indígenas. Es una cifra que va creciendo, porque yo creo que, a medida que pasan los años, hay mucha gente, como me pasó a mí, que descubre sus historias y ve que no solo descendemos de los barcos, sino que nuestra constitución es mucho más variada, multicultural.

-Uno se pregunta si este choque entre culturas, entre la ola de la Conquista y la resistencia férrea de los habitantes originarios, termina resultando fértil, porque, a fin de cuentas, los pueblos se enriquecen con los mestizajes, con las mixturas.

-Sí, tal cual. Y volviendo a mi historia, la bisabuela esta que te mencioné, era una indígena guaraní, muy humilde. Vivía en San Luis del Palmar y allí conoció a un personaje de la aristocracia correntina, que, con el tiempo, llegó a ser gobernador de la provincia. Y de ahí vengo yo. Soy descendiente de ese gobernador.

-¿Qué tipo de descendiente?

-Un descendiente natural, porque no soy de la familia oficial. Pero esa historia familiar estuvo muchos años oculta. Y hasta hoy te diría que hay muchas personas en mi familia que no la conocen; y otras, que sí la conocen, no quieren hablar de ella.

-¿Pero qué les jode de todo este asunto?

-Vaya uno a saber. Creo que es algún tema relacionado con lo oculto, con lo que está mal, con lo clandestino, con ese amor no correspondido, con ese sufrimiento que tuvo esta mujer, que sufrió discriminación, etcétera.

-Una historia repetida de aquellos tiempos.

-Se sabía que ella era de alguna manera la amante de este señor. Sus hijas iban a escuelas y ahí se sentían discriminadas.

-¿Tuviste un testimonio de primera mano?

-Mi abuela me contó en su momento que ella iba a la escuela y se sentía discriminada por las compañeras, por la situación que vivía. Bueno, esta historia familiar me marcó y me llevó también a interesarme mucho por esta temática.

-Es raro que haya todavía tanto resquemor por historias como esa a esta altura del siglo XXI. No hay nada de qué avergonzarse, al contrario. ¿No sería mejor blanquearla?

-Es así. Cuando yo investigo, leo mucho sobre todas estas historias que escribí en el libro. Y lo que he pretendido hacer es derribar un montón de prejuicios, preconceptos o ideas que han sido relatos oficiales durante muchos años sobre los indígenas.

-¿Preconceptos de qué tipo?

-Yo, ¿viste?, tenía la idea de que los indígenas estaban esquematizados como violentos, como ladrones, como salvajes, como asesinos, incivilizados. Pero después, cuando conocés sus historias, te das cuenta de que no era para nada así. Hay historias increíbles de personajes y de líderes o lideresas indígenas que han sido muy destacados, con mucho protagonismo en su momento histórico. Y permanecen ahí encajonadas, en la letra chica de la historia. Yo me propuse recuperar esos relatos.

-Hay pueblos bravos, como vos relatás muy bien. Un ejemplo son los mapuches, característicos del sur de Chile. Pero había otros que eran mansos y laboriosos, como los huarpes, de acá, de Mendoza. Tan mansos que los hacían pasar la cordillera para trabajar en las minas.

-Eso se repite en todas las épocas y en todas las regiones de nuestro país. La mayoría de los indígenas eran sometidos, eran encarcelados, enviados a algodonales, a yerbatales, a ingenios, a trabajar en condiciones de esclavitud; o los llevaban al ejército para cumplir funciones militares. A las mujeres las llevaban a las casas de familia para trabajar en el servicio doméstico. A los niños también.

-Sí, era el cuadro general.

-Había un proceso de desnaturalización de las comunidades, que era algo pensado, no algo que surgía en el momento. Había sido planificado con el objetivo, digamos, de destruir las culturas para incorporarlas a la cultura nueva, que era la cultura de la civilización que estaba exponiéndose en ese momento.

-Queda muy en evidencia en cada uno de los once capítulos que componen tu trabajo.

-Sí, la mayoría de las historias son como, no sé, la de los indígenas quilmes. Es una historia de resistencia mientras ellos pudieron luchar contra el invasor, que en esa época era el gobierno de España, el gobierno colonial. Pero, después, cuando fueron derrotados, hubo un destierro muy tremendo. Los llevaron a la zona de Quilmes, en Buenos Aires. Y todo eso fue aceptado con mucha resignación.

-No les quedaba otra, a fin de cuentas.

-Pero, afortunadamente, lo que yo destaco de todos estos sucesos, es que incluso en las historias más trágicas uno puede ver ese espíritu de lucha y de resistencia, siempre de búsqueda de recuperar o defender la dignidad y la cultura, porque en ningún momento se logra la destrucción total de una cultura.

-Además, tu libro sirve para salvar algunos malentendidos. Por ejemplo, uno siempre asoció a los quilmes con Buenos Aires, por la cerveza o el equipo de fútbol. Pero resulta que provenían del norte del país, de Salta, Tucumán, Catamarca, etcétera y fueron desterrados.

-Sí, sí. Formaban parte del grupo de comunidades calchaquíes, de diaguitas y era una comunidad muy valiente. Fue una de las últimas comunidades en ser derrotadas en la época de la invasión española. Y los que sobrevivieron a esas guerras fueron trasladados a Buenos Aires y ubicados en una reducción que se creó donde está hoy la ciudad de Quilmes, en el conurbano bonaerense.

-Una historia muy similar a tantas otras, como decíamos.

-Fue una situación muy trágica, muy dolorosa, muy tremenda. Hubo muchas vidas que se perdieron, no sólo por las batallas y las guerras, sino por enfermedades, por maltratos. Incluso, estando allí, en Quilmes, ya una vez que habían sido reubicados en ese lugar, intentaron mantener sus costumbres, sus tradiciones, que es por lo que han luchado siempre estas comunidades.

-Coincidentemente, el sábado pasado hablamos con Alan Pauls, que en uno de los artículos de su libro Alguien canta en la habitación de al lado se refiere a Lucio V. Mansilla y Una excursión a los indios ranqueles. Cuenta que el escritor y militar fue con la idea de llevarles la civilización a los pobladores indígenas, pero terminó siendo civilizado por ellos.

-Ese libro de Mansilla es una de las fuentes principales que usan muchos historiadores para contar lo que pasó en esos años, porque estuvo allí con los ranqueles, con Mariano Rosas, con Epumer, con Ramón, que eran los principales caciques de esa comunidad, conviviendo algunas semanas.

-Tal cual.

-A partir de ese relato uno puede conocer detalles de cómo era la vida de estas comunidades. Es un libro muy valioso. Pero aprovecho para destacar que, si bien los historiadores, las personas que divulgamos estos relatos, usamos estas fuentes primarias, que son las fuentes más académicas de los militares, los religiosos, las cartas, las memorias de las personas que llevaron adelante la campaña, en los últimos años está adquiriendo un valor mucho mayor el testimonio directo de las comunidades descendientes.

-¿De dónde surgen esos testimonios?

-De la tradición oral. Y en muchos casos también hay testimonios escritos, libros, cartas, relatos, etcétera, que muchas comunidades están produciendo con una mirada diferente. Eso nos permite contrastar y poner en duda muchas verdades que nosotros hemos escuchado toda la vida.

-Una mirada revisionista.

-Es muy interesante lo que está pasando: esa revalorización de la palabra de las comunidades, el testimonio directo de ellos, los descendientes. Comentaba, al principio, por ejemplo, el libro de la nieta de la machi. A partir del relato de esta mujer y de decenas de testimonios que ella reúne de personas que conocieron a su abuela, es que surge esta información de que trató a la mamá de Perón y también a Evita, a la distancia.

-Una pregunta más marketinera. Tu libro está lleno de historias, de nombres propios de machis, caciques, guerreros, etcétera y, también, del otro lado, de generales, de políticos, de científicos como el Perito Moreno. Pues bien, si tuvieras que elegir a uno solo de ellos para hacer una película atractiva, ¿cuál sería de entre tantos personajes fuertes como Oberá, la cacica María o Andresito?

-Estos once capítulos son el resultado de una selección de entre muchos otros materiales que tengo. Son los que más me gustaron y los que me parecieron más representativos de todo esto que estamos hablando. Pero, bueno, si tengo que elegir uno, puedo decirte que es la cacica María.

-Líder tehuelche.

-Sí, un personaje excepcional de la historia porque fue una mujer que lideró a una comunidad tehuelche durante más de veinte años. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX.

-Inusual, lo suyo, para ese momento, ¿no?

-Tuvo mucho protagonismo, sí. Era una época en la que, en la Patagonia, no había presencia directa del Estado. Entonces, las comunidades indígenas todavía podían vivir libremente, entre comillas, porque todavía había algunos contactos con militares o con cazadores o religiosos que andaban por ahí recorriendo.

-Fue muy particular su manera relacionarse, justamente, como contás.

-Ella, en esos años, lideró un grupo de cientos y cientos de tehuelches, que son los pueblos originarios de la Patagonia, especialmente de Río Negro hacia el sur. Aonikenk es su nombre original.

-Y le respondían.

-La característica principal de ella, precisamente, es que pudo llegar a liderar un grupo de hombres siendo mujer, lo cual era una rareza.

-¿Por qué rareza?

-Porque en general los líderes y caciques eran siempre hombres. Y María lo hizo a partir de una serie de cualidades que tenía. Era una gran mujer, una hábil negociadora, muy inteligente, muy aguda. Además, sabía montar a caballo con destreza, sabía manejar las armas de los tehuelches. Pero, como te digo, fundamentalmente era una gran negociadora.

-¿Qué logró con todas esas habilidades?

-Pudo imponer la presencia de su comunidad en toda la Patagonia en esos años; transmitirles a los que llegaban al lugar que esas tierras eran de ellos. Y hay un episodio, que es con el que comienza el capítulo, con (Luis María) Vernet, un personaje conocido, importante, que fue gobernador de las Malvinas.

-Sí, un comerciante alemán, capitán de un barco que arribó por aquellos pagos.

-Vernet fue a cazar a la zona, a llevarse guanacos para vender en Carmen de Patagones, pero apareció la cacica María con su gente y le dijo acá no podés cazar, porque esta tierra es nuestra.

-Directo y al hueso.

-Y bueno, Vernet tuvo que aceptar, negociar con ella y después se tuvo que ir. Ese es un episodio que se repitió varias veces durante la época en que ella gobernó la Patagonia.

-Llegó, incluso, a negociar hasta con los británicos que merodeaban por ahí.

-Exacto, con los británicos, con los religiosos, con gente que iba a cazar ballenas. A todos les transmitía lo mismo. Eso ocurrió entre 1820 y 1840, aproximadamente. En fin, es un personaje increíble y muy interesante, que estuvo en las Islas Malvinas, además.

-Para un proyecto que no cuajó.

-Es otra historia. Invitada por Vernet, negoció con él la instalación de una fábrica, que no se concretó. María, sí, es merecedora de cualquier tipo de documental o película.

-Roberto Mercado, músico, periodista, colega aquí en la radio, que nos está escuchando, dice que la música folclórica del Litoral, en especial el chamamé, es un gran reservorio de la lengua guaraní, ya que la incluyen constantemente en las letras de las canciones. Es una forma de resistencia cultural.

-Está bien. La verdad, me parece maravilloso.

-Además de tus libros publicados y de tu sitio en Instagram “Argentina indígena”, ¿qué otro tipo de labores realizás en torno a esta temática?

-Dicto unos cursos desde el año pasado en donde cuento las historias de varios personajes. Mi taller se llama "Caciques y cacicas de la Argentina indígena”.

-¿En torno a qué nombres?

-Elijo, por ejemplo, a Calfucurá, Namuncurá, Inakayal, la cacica María, la cacica Bibiana y algunos más. En general, intento en esos encuentros incorporar la música, porque hay muchas composiciones que han hecho músicos de diferentes lugares del país homenajeando a algunos de estos personajes.

-Una variante de mucho interés, claro.

-Es provechoso visibilizar esas producciones musicales que no son muy conocidas. La música acompaña muy bien estas historias.