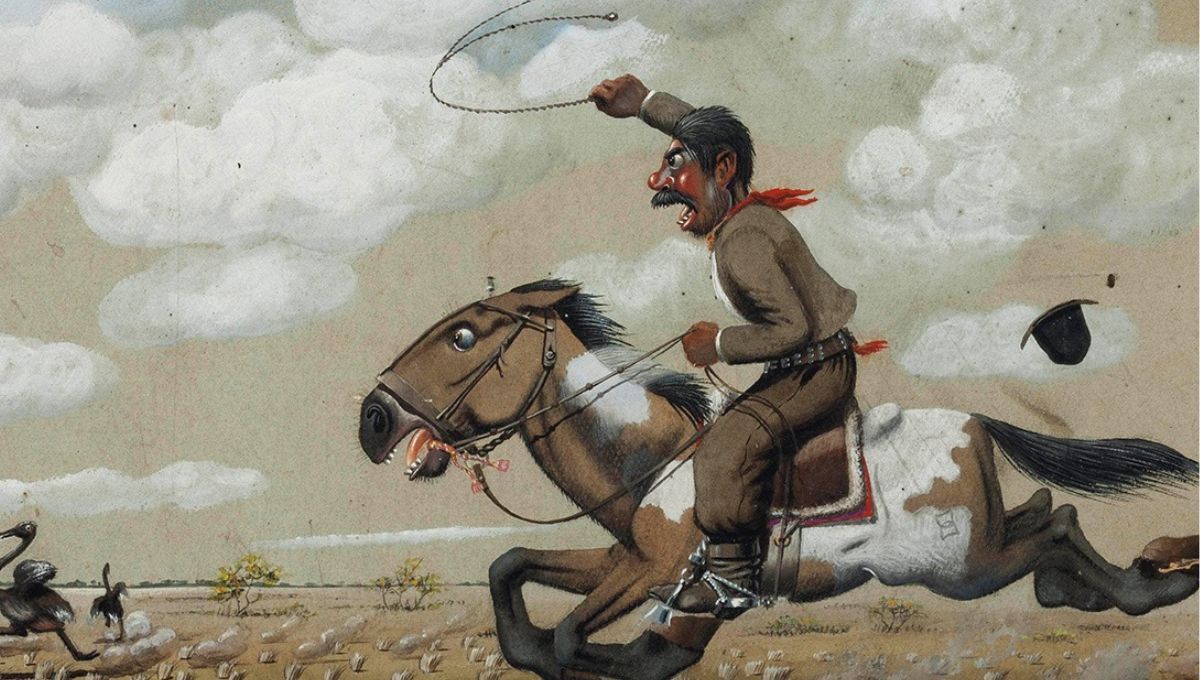

En la historia de América del Sur, especialmente en Argentina, se conoce como gaucho al hombre mestizo, descendiente de españoles e indígenas, que habitó las extensas llanuras entre los siglos XVIII y XIX. El término "gaucho" proviene del quechua "huachu", que significa "huérfano" o "sin padres".

Los primeros gauchos en la historia surgieron en la región del Litoral argentino y, con el tiempo, se expandieron a otras áreas. Esta figura es símbolo de las tradiciones rurales y su vestimenta variaba según la región, incluyendo sombrero, pañuelo, camisa, rastra, chiripá, calzoncillos cribados y botas de potro.

La historia del surgimiento del gaucho argentino

Aunque la historia gaucho argentino surgió formalmente tras la Revolución de Mayo de 1810, su figura ya existía durante el Virreinato del Río de la Plata. Relatos describen a trabajadores rurales expertos en el manejo de ganado salvaje, quienes serían los futuros gauchos. En la Banda Oriental (hoy Uruguay), el término "gaucho" comenzó a usarse para referirse, de forma peyorativa, a bandidos y cuatreros.

Desde 1729 se documenta en Buenos Aires a "changadores", antecesores directos de los gauchos, que eran peones libres sin licencia. A finales del siglo XVIII, los gauchos eran vistos como peones, jinetes y cuatreros, viviendo en chozas precarias, perseguidos por no estar al servicio de algún hacendado. Así, las autoridades forzaban su integración a estancias o los destinaban a nuevos asentamientos indígenas, según las leyes coloniales.

La figura del gaucho argentino

La idealización del gaucho como símbolo de bravura y patriotismo comenzó con las Invasiones Inglesas (1806-1807), cuando estos hombres demostraron su valor frente a tropas británicas. Posteriormente, en las guerras de independencia, fueron fundamentales en los ejércitos del Norte bajo líderes como Güemes, Belgrano y San Martín, quienes reconocieron su importancia como defensores naturales de la patria.

Sin embargo, a pesar de su heroísmo, la situación social del gaucho no mejoró. Durante el período posterior a la independencia, las leyes siguieron criminalizándolos. Se los reclutaba por la fuerza para las guerras civiles, se les confiscaban tierras y se los condenaba como "vagos" si no se subordinaban a algún patrón. Gobiernos como el de Rivadavia y, más tarde, el de Rosas, consolidaron un orden que mantenía al gaucho marginado, aunque Rosas intentó integrarlos mediante las milicias rurales.

Tras la caída de Rosas en 1852 y hasta 1880, el Estado argentino perfeccionó la represión contra el gaucho. En conflictos como la batalla de San Gregorio, los gauchos eran reclutados forzosamente, y quienes sobrevivían terminaban sin trabajo ni reconocimiento. Esta época marcó el ocaso del gaucho como figura libre, transformándolo en un símbolo nostálgico de una Argentina que modernizaba sus campos, cerraba sus tierras y desplazaba a quienes una vez fueron sus principales defensores.